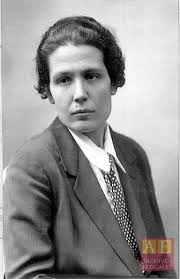

Clara Campoamor Rodríguez nació en Madrid el 12 de febrero de 1888, de origen modesto era hija de María Pilar Rodríguez, una costurera, y Manuel Campoamor, un contable. La temprana muerte de su padre, cuando ella tenía solo diez años, la obligó a dejar la escuela y a contribuir a la economía familiar, desempeñando diversos trabajos como modista, dependienta o telefonista. A pesar de todas las dificultades sufridas en su juventud demostró una notable capacidad para el aprendizaje y el progreso.

En 1909, obtuvo una plaza como auxiliar de Telégrafos del Ministerio de Gobernación mediante oposición, lo que la llevó a Zaragoza y San Sebastián, siendo una de las primeras mujeres en aprobar estas oposiciones.

Cuatro años después, en 1914, regresó a Madrid tras conseguir otra plaza por oposición como profesora de taquigrafía y mecanografía en las Escuelas de Adultas del Ministerio de Instrucción Pública, compatibilizando la docencia con otros trabajos como traductora de francés y secretaria del director del periódico conservador La Tribuna, Salvador Cánovas Cervantes.

A pesar de haber tenido que abandonar la escuela en su niñez, Campoamor inició el bachillerato en 1920 y, posteriormente, se matriculó en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Derecho, graduándose en 1924, a la edad de 36 años.

En 1925, se inscribió en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, convirtiéndose, junto a Victoria Kent, en una de las primeras abogadas en ejercicio en España.

Abogada, escritora y política, Campoamor no solo impulsó el derecho al voto para las mujeres, permitiéndoles ejercer el derecho al voto por primera vez en las elecciones de 1933, sino que también participó activamente en la defensa de la Ley del Divorcio, la Abolición de la Prostitución, la Igualdad de Oportunidades, la Explotación Social y la Educación.

«la educación era el camino para que las mujeres pudieran tomar decisiones informadas y ejercer plenamente sus derechos”

En 1916, se hizo socia del Ateneo de Madrid, con una activa participación que culminaría en marzo de 1930, cuando fue la primera mujer elegida para formar parte de su Junta de Gobierno, forjando su carácter en los valores del liberalismo, las instituciones democráticas, el respeto a la ley y la promoción de la educación pública como vía para el ascenso social basado en el mérito.

Fundadora de la Sociedad Española de Abolicionismo, organización dedicada a la lucha contra la prostitución y por los derechos de las mujeres, siguiendo los pasos de figuras ilustres del feminismo en España como Concepción Arenal.

Su visión internacionalista y su compromiso con los derechos de las mujeres en el ámbito jurídico la llevaron a cofundar la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas en París en 1928.

Para Campoamor, la educación era un pilar fundamental para que las mujeres pudieran tomar decisiones informadas y ejercer plenamente sus derechos, abogando por la transformación de la «Escuela del Hogar» en una escuela de formación profesional para mujeres, con el objetivo de mejorar su estatus profesional y económico.

Diputada en las Cortes Constituyentes de 1931, que redactaron la Constitución de la 2ª República española.

Su independencia ideológica la llevó a priorizar los principios sobre las lealtades partidistas, aislándola tanto la izquierda, que la veía como «demasiado liberal», como la derecha, por ser «demasiado republicana», quizás ese mismo aislamiento político la llevó a unirse a la masonería en 1932, Logia Reivindicación en Madrid, una logia femenina.

Desde antes de proclamarse la Segunda República en 1931, Campoamor ya la veía como una «gran oportunidad histórica para España» considerando que «la república había abierto las ventanas de la nación al porvenir», conjugando su feminismo y el apoyo a la República realizaría las siguientes afirmaciones:

«Precisamente porque la República me importa tanto, entiendo que sería un gravísimo error político apartar a la mujer del derecho del voto.»

«No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven…»

«La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del hijo.»

«Sería un error político dejar a la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la revolución francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay, sino que empujarla a que siga su camino.»

Rechazando los argumentos contrarios al voto de las mujeres, Campoamor citó a Alexander von Humboldt: «La única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella.» Defendiendo la participación activa de las mujeres en la vida política.

El momento definitivo de su carrera política se produjo en la histórica sesión del 1 de octubre de 1931, argumentando que el voto de la mujer era un derecho inalienable y una condición esencial para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, fundamentando su postura en el principio liberal de igualdad:

«Yo, antes que mujer soy ciudadano»

«Somos producto de dos seres; no hay incapacidad posible de vosotros a mí, ni de mí a vosotros»

«sería un error político dejar a la mujer… al margen de ese derecho»

Campoamor se enfrentó a una considerable oposición, incluso dentro de su propio partido y de algunos sectores feministas de la época. La diputada Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista:

«Que creo que el voto femenino debe aplazarse. Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo dice una mujer que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. (…) Lo pido porque no es que con ello merme en lo más mínimo la capacidad de la mujer; no, Sres. Diputados, no es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República.»

Kent argumentaba que las mujeres españolas no estaban «preparadas» para votar.

Indalecio Prieto: “¡Se ha dado una puñalada trapera a la República!”

Margarita Nelken: “poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario”

Otro opositor destacado fue el diputado galleguista y antifeminista Roberto Novoa Santos, de la Organización Republicana Gallega Autónoma:

«¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos políticos que al hombre? ¿Son por ventura ecuación? ¿Son organismos igualmente capacitados? (…) La mujer es toda pasión, toda figura de emoción, es todo sensibilidad; no es, en cambio, reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación.»

En su opinión, la concesión del voto solo sería una ventaja si «todas las mujeres fueran obreras, hubieran atravesado un período universitario y estuvieran liberadas en su conciencia»

«no le faltaba razón a mi amigo Don Basilio Álvarez al afirmar que se haría del histerismo ley»

Proponiéndose ideas ‘tan llamativas’ como las de Hilario Ayuso, del Partido Democrático Federal: “que se retrasara el voto de la mujer hasta los 45 para que se le pasase la histeria”.

Finalmente, y gracias a los esfuerzos de Campoamor, las mujeres mayores de 23 años pudieron votar por primera vez en las elecciones generales de 1933.

Este triunfo la supuso un elevado coste político, perdiendo el apoyo de Manuel Azaña, que rechazó su solicitud de afiliarse en 1935 a su nuevo partido Izquierda Republicana, y el enfrentamiento con Indalecio Prieto y Margarita Nelken, responsabilizándola de la derrota electoral de las izquierdas en las elecciones de 1933.

Su aislamiento político lo dejaría reflejado en su obra: Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, donde reflejó esta desoladora situación de aislamiento político, sintiéndose «aislada de todos mis correligionarios y mis afines en ideas en la Cámara, combatida con animosidad por todos, a veces sospeché que odiada por todos».

Nombrada Directora General de Beneficencia en 1933, por Alejandro Lerroux, renunció a este cargo en noviembre de 1934 debido a la represión de la Revolución de Asturias.

La secuencia revolucionaria iniciada por el Frente Popular tras las elecciones de febrero de 1936 y la escalada de violencia en Madrid la desilusionaron profundamente con la República que tanto había apoyado.

Ante el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 y el temor a represalias debido a sus «poderosos enemigos izquierdistas», decidió huir de Madrid. Su exilio comenzó en septiembre de 1936, formando parte de un flujo de intelectuales que huían del «terror del Frente Popular».

“El primer intento de dejar España por el puerto de Alicante, en un barco argentino, fue impedido en el último momento por órdenes del gobierno español, hecho que empujó a la autora y a su familia a embarcarse en un buque alemán que partía hacia Génova poniendo en riesgo su propia vida, tal como recoge Campoamor en las notas sobre su partida”

“Entre las cartas enviadas por la autora a Gregorio Marañón, residente en París, se encuentra la que, fechada en Pernambuco (Brasil) el 17 de febrero de 1938, testimonia la inquietud de su partida”

“La anarquía que reinaba en la capital ante la impotencia del Gobierno y la absoluta falta de seguridad personal, incluso para los liberales –o quizá sobre todo para ellos–, me impusieron esa prudente medida”.

Otras obras publicadas:

La revolución española vista por una republicana (1937), donde relató las violencias y crímenes izquierdistas en la retaguardia republicana.

Heroísmo criollo: la Marina argentina en el drama español (1939).

Campoamor consideraba que la República estaba siendo traicionada por las divisiones internas y las alianzas políticas, señalando:

«Podemos afirmar que la República española, nacida el 12 de abril, cae hoy aniquilada por las fatales consecuencias de las divisiones de los republicanos y de la alianza de una parte de los republicanos con los socialistas.»

Criticó la acción política de muchos republicanos, a quienes juzgaba por su «ignorancia», lo que convertía su gestión en «demagogia abocada al suicidio, amén de grotesca».

También cuestionó la retórica del gobierno, afirmando: “La división tan sencilla como falaz hecha por el Gobierno entre fascistas y demócratas, para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental”.

Desde su exilio en Argentina trató de regresar en diversas ocasiones a España, pero se lo impidió la orden de detención que había contra ella desde noviembre de 1941, reclamada por parte del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. A pesar de todo se desplazaría a España con el fin de regularizar su situación en 1948, 1952, 1953 y por última vez en 1955 tratando de acceder por la frontera de Irún por ferrocarril, intento que tampoco tendría éxito.

La supresión del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo se produciría en 1964, pero Campoamor asentada en Lausanne ya había renunciado a su regreso, en esta ciudad fallecería el 30 de abril de 1972, descansando sus restos por voluntad propia desde el 17 de mayo en el cementerio de Polloe en San Sebastián.

La memoria de Clara Campoamor se mantiene viva a través de diversas iniciativas, numerosas asociaciones de mujeres llevan su nombre, al igual que una de las principales estaciones ferroviarias de la Capital de España como es la Estación de Madrid – Chamartín – Clara Campoamor.

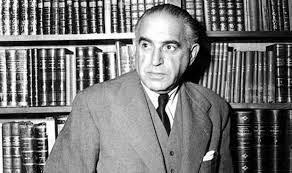

Vicente Medina

Fuentes consultadas:

Ministerio de Cultura, Centro de Información Documental de Archivos

MundoDiario

La Razón

El Debate

El Español

El Obrero

Real Academia de la Historia, Historia Hispánica

Instituto Juan de Mariana

Libertad Digital