Narración creada por Isabel, 4º ESO

Enviada por Prof. Marta Samalea

Colegio Los Tilos

El agua de la bahía se encontraba en calma, solamente sacudida esporádicamente por algunas olas. El cielo estaba cubierto por las nubes. Hacia el oeste, se extendían las áridas tierras, grises, salpicadas de arbustos, de lo que ahora conocemos como Argentina. Unos pocos árboles se veían una vez pasada la playa, y al fondo, las montañas, que parecían azules a la luz del crepúsculo. Podía sentir perfectamente la grava bajo sus pies, como si se encontrara allí, en la tierra firme tan esperada desde Brasil. Quizá un día de aquellos desembarcarían.

Y al noroeste, la salida de San Julián. El océano. Parecía un desierto negro que nunca acabase. Y el viento del este agitando las velas de la Victoria, y el castillo de proa alzándose entre las aguas, y la bandera con la cruz de san Andrés ondeando majestuosa.

La vista le ponía la piel de gallina mientras se agarraba con todas sus fuerzas a la jareta del trinquete y el aire le removía el pelo.

- ¡Juan! – gritó alguien desde la cubierta-. ¡Eh, rapaz!

El chico miró hacia abajo sin asomo de vértigo y le saludó con la mano. Era Diego Carmena, un marinero fornido y ancho, tan español como él, pero del otro lado del Cantábrico, de Bayona.

- ¡Condenado! ¡Baja de ahí o se lo diré a Mendoza!

Juan de Zubileta rió. Sabía que ese bonachón no sería capaz de chivarse, pero era mejor no enfadarle, así que comenzó a descender, asiéndose bien fuerte con sus manos agarrotadas por el frío a las sogas de la jareta, y saltando ágilmente de una cuerda a la siguiente como un mono.

Era la tarde del 3 de abril de 1520.

Las cinco naos descansaban apaciblemente- al menos en apariencia- en la bahía al sur de América. La cercanía del polo era evidente: las brisas heladas hacían castañear los dientes de los marineros, que con sus viejas y desgastadas ropas no tenían suficiente abrigo.

Hacía más de seis meses que habían partido de Sanlúcar.

- El capitán me tiene dicho que no te deje subir ahí arriba- le regañó Carmena cuando los pies del muchacho tocaron la madera de la embarcación-. Así que, que no te vuelva ver holgazaneando, galopín. Venga, leva anclas. Te ha llamado Mendoza.

Juanillo se encogió de hombros.

- ¿Y qué más se puede hacer?

El chico tenía razón: los marineros no hacían mucho más que jugar a los dados o tocar la armónica. Así que Diego no respondió, sino que se dirigió a un grupo de hombres que, sentados sobre la cubierta, se entretenían con unos naipes. Allí estaba también Juan Arratia, un grumete de dieciocho años, vasco como Juanillo.

Mientras se dirigía al castillo de popa, escuchó sus quejas.

El almirante había reducido las raciones diarias de comida hacía poco. Esto, junto con el encarcelamiento de Juan de Cartagena, veedor del rey, hacía unos meses, y el secretismo de Magallanes alrededor de todo lo que se refería a la expedición, estaba provocando verdaderas oleadas de murmuraciones entre la tripulación. Los enfrentamientos entre portugueses y españoles eran cada vez más tensos. Y nadie sabía dónde estaba el paso hacia el Pacífico, ni siquiera, al parecer, quien debía conocerlo.

Luego, las notas normalmente alegres de la gaita de Diego sonaron, esta vez melancólicas. Los marineros dirigían sus lánguidas miradas hacia el este, soñando con aquella lejana tierra a la que acostumbraban llamar hogar. Por los ojos de Juanillo volaron los verdes prados de Baracaldo, los bosques de las Vascongadas y la orilla del Cadagua… Y recordó aquel día en que su pecho se había hinchado de la emoción al escuchar sobre aquel heroico viaje, y se había marchado a la mar.

Juan Ochoa, a sus quince años, era el más joven del barco, pero no por eso tenía menos valor que cualquiera, ni mucho menos. Nunca antes había pasado tanto tiempo en la mar, y aun así, parecía que llevaba toda su vida en una nao. Dormía como un lirón en la dura cubierta, soportaba los crujidos de estómago y los malos olores mejor que nadie, nunca se mareaba, ni se quejaba del frío; menos incluso que Diego.

Cuando llegó a las escaleras, vio al capitán hablando con un grupo de hombres, que pertenecían a otras naos. Uno de ellos era Cartagena, creía, aunque eso no era posible. Estaba encarcelado.

- ¡Ah, chico!- le llamó Mendoza en cuanto le vio. El muchacho subió las escaleras y se acercó-. Iba a encargarte que limpiaras mi camarote, pero hay un cambio de planes- entonces se volvió hacia los marineros más cercanos-. ¡Doble ración de bizcocho y vino para todos!

***

La aurora del 4 de abril llegó pronta y Juan se despertó con las primeras luces. Los acontecimientos de la tarde anterior aún le sorprendían. Así, de la noche a la mañana, la Victoria había pasado de estar bajo el mando del portugués Fernando de Magallanes, a pertenecer a los rebeldes, a Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada, Antonio de Coca, y por supuesto, al ya capitán, Luis de Mendoza, que leales al rey Carlos, se sublevaban contra el hombre que, abusando de su mando, arrastraba la armada hacia la destrucción.

Pronto regresarían a España, decían.

Pero la nao continuaba tan silenciosa como siempre, tan impasible, al igual que las otras cuatro. Ninguna señal de sublevación, nada más que un incómodo silencio. Ni cañones, ni disparos. Los capitanes rebeldes habían enviado al no reconocido almirante una súplica esa mañana, pidiéndole que obedeciera las órdenes del rey, dignándose al menos a informarles del futuro del viaje. Eso le había contado Juan Arratia.

Hacia las cuatro de la tarde, Juan se encontraba observando las olas que se habían levantado, cuando vio entre ellas un bote con cinco hombres a bordo que se dirigía a la Victoria. Tan rápido como se lo permitían sus piernas, corrió a avisar a Luis de Mendoza, que se sacudió las ropas, ordenó que les echaran la escala, y se dirigió a recibir a los recién llegados. Juanillo le siguió, quedándose algo rezagado, pero observando atentamente la escena tras una caja.

Era nada menos que el alguacil de Magallanes, Gonzalo Gómez de Espinosa, acompañado de otros cuatro de la Trinidad.

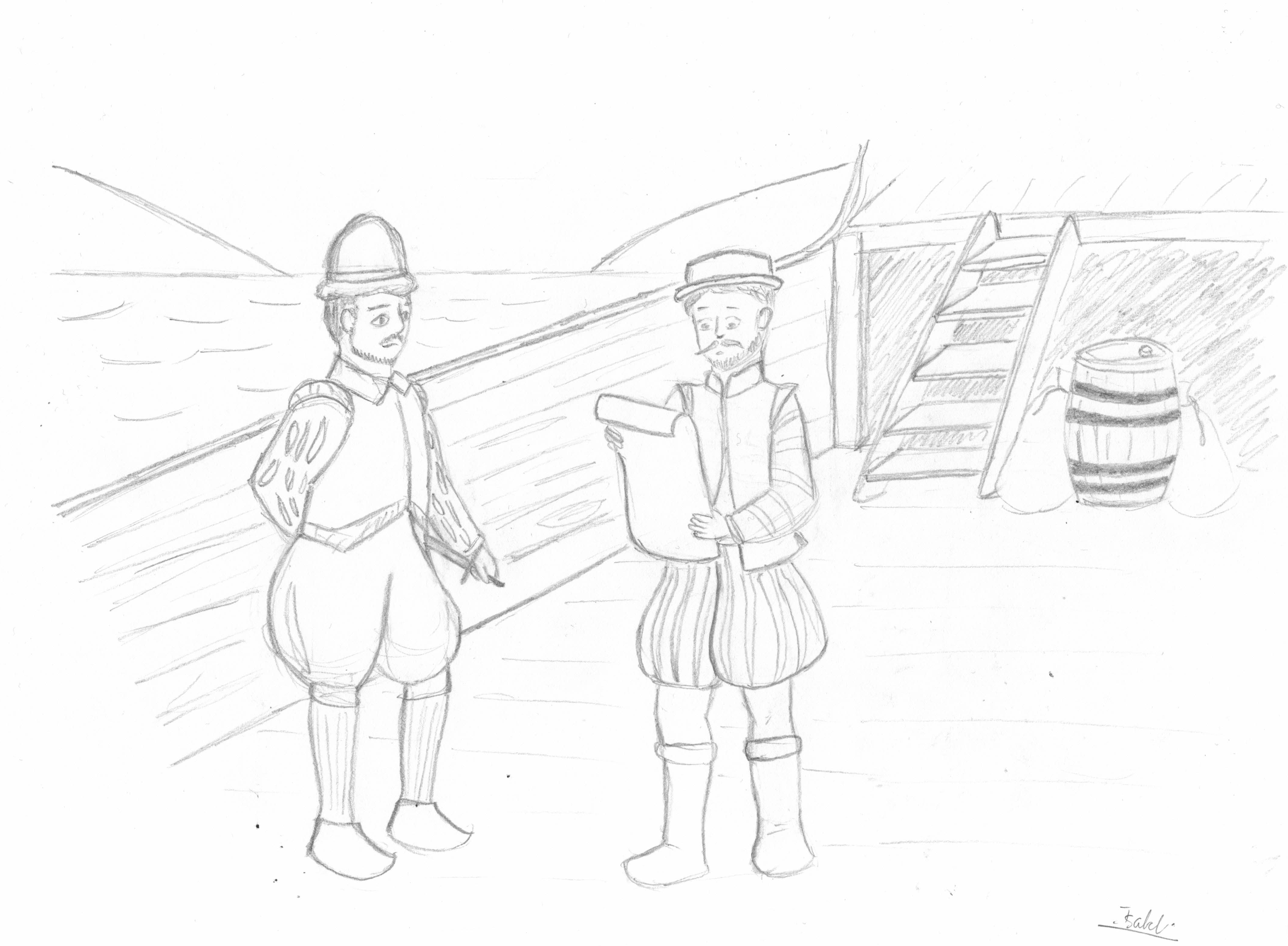

- ¿Qué os trae a la Victoria?- saludó fríamente el capitán.

- Un mensaje para Luis de Mendoza de parte del almirante- Espinosa sacó un rollo de papel y se lo tendió.

Mendoza lo cogió lentamente y comenzó a leerlo. La tensión se notaba en la brisa que les helaba la piel. Y entonces, ante el horror del muchacho, Espinosa sacó un cuchillo de entre sus ropas, y rápido como un rayo, se lo clavó al capitán de la Victoria en el pecho.

Mendoza profirió un grito de dolor y cayó fulminado sobre la cubierta.

Los hombres que se encontraban trabajando u holgazaneando por la nao se quedaron paralizados. El tiempo pareció detenerse en los ojos de Juanillo.

El capitán había muerto.

Y de pronto, el caos comenzó. Algunos marineros se lanzaron sobre los hombres de Espinosa, pero por todas partes comenzaron a llegar más y más marineros armados, procedentes de la Trinidad. Parecían brotar del suelo, de las nubes, e incluso del aire. Los gritos y los disparos se mezclaban con el estruendo de las olas. Todo daba vueltas. Finalmente, la vista se le nubló y no supo más.

***

Cuando despertó, lo primero que vio fue a Diego Carmena a su lado, roncando con la cabeza vendada. La luz del amanecer era tenue todavía y había pocos hombres despiertos, unos azotando las amarras, además de Espinosa, con un grupo sobre el castillo de popa.

- Hola, Juanillo- era la voz de Juan Arratia-, gracias al Cielo no estás muerto.

Zubileta miró hacia su otro lado y vio a su amigo, sentado afilando un trozo de madera con la navaja.

- ¿Qué ha pasado, Arratia?

- No volvemos a casa, enano- suspiró el grumete.

Juanillo asintió. Luego echó una ojeada al gallego.

- ¿Está bien?- le señaló con el pulgar.

- Oh, sí. Viento en popa. Solo se dio un golpe con el palo mayor. Mañana nos gritará de nuevo, no te preocupes.

***

El 21 de agosto las cinco naos levaban anclas hacia nuevos horizontes, en busca del paso hacia el Pacífico. Juanillo se estremecía al pensar en los sucesos de la llegada a San Julián. El cadáver de Luis de Mendoza, su capitán, Dios le tuviera en su gloria, había sido descuartizado, junto al de Quesada, al que Magallanes había mandado decapitar. Cartagena había sido abandonado en las tierras argentinas, al frío y hostil mundo.

Jamás volverían.

Y así, Juan Ochoa de Zubileta, agarrado fuertemente a la jareta del trinquete, con los ojos fijos en la línea en que se unían cielo y mar, y el viento azotando sus mejillas, prometió que, algún día, Dios le ayudase, estaría de nuevo allí, en los pastos de Baracaldo, en aquella lejana tierra a la que acostumbraba llamar hogar. Quizá la mejor parte de todo viaje fuera el final: la vuelta a casa.