La producción intelectual de Ramiro de Maeztu y Whitney, abarcó diferentes campos como el periodismo, el ensayo, la literatura, la política y la diplomacia y perteneció a la llamada Generación del 98, cuyos principales miembros fueron Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín (José Martínez Ruiz), Valle-Inclán, los hermanos Antonio y Manuel Machado, Ángel Ganivet y el filólogo Ramón Menéndez Pidal.

Ramiro de Maeztu nació el 4 de mayo de 1874 en Vitoria, en el seno de una familia acomodada y con una próspera situación, gracias a los negocios en la industria azucarera de su abuelo en Cuba. Fue hijo de Manuel Maeztu y Rodríguez, un hacendado e ingeniero cubano de ascendencia navarra nacido en Cienfuegos, hijo a su vez del último intendente general siendo la isla de Cuba aún territorio español y, de la francesa Juana Elena Whitney Doné que se conocieron en París, cuando su madre tenía dieciséis años, y se trasladaron a vivir a Vitoria. De la pareja, que no llegó nunca a casarse, nacieron cinco hijos: Ramiro, Ángela, Miguel, la pedagoga María de Maeztu y el pintor Gustavo de Maeztu.

Ramiro recibió una sólida formación, pero poco tiempo después, la fortuna familiar cambió de signo, y Maeztu se vio obligado a abandonar sus estudios, demostrando su gran capacidad para formarse como autodidacta. Tras trabajar unos meses en París, Maeztu se trasladó en 1891 a Cuba para ayudar a su padre a remontar los negocios, cosa que no pudieron conseguir. Con la ruina de los negocios agrícolas familiares en Cienfuegos y la muerte del padre en Cuba en 1898, Juana y sus hijos quedaron en situación económica precaria. Los inicios de su juventud, en 1891, los pasó en Cuba, donde trabajó en un ingenio azucarero y en diversos oficios, entre ellos el de lector en una fábrica de tabacos.

En 1892 Maeztu se embarca en Cienfuegos dirección a la capital de Cuba y aquella sería la última vez que, teniendo dieciocho años, vería a su padre. En La Habana sobrevivió ejerciendo todo tipo de empleos, entre ellos lector en una fábrica de tabacos en la que leía a los obreros obras de autores como Ibsen, Kropotkin, Marx y Galdós. En 1893 fue unos días a Nueva York para visitar a un pariente y quedó prendado de la sociedad estadounidense. Hacia 1894 regresó a España por motivos de salud e inició su carrera como periodista en El Porvenir Vascongado, una profesión alejada del mundo académico, muy conectada con el mundo de las tertulias en los cafés. Su pluma tuvo acomodo en diversos medios periodísticos de relevancia como el Heraldo de Madrid, Nuevo Mundo, La Correspondencia de España, El Imparcial, El País, El Sol, entre otras publicaciones.

A mediados de 1898, tras la muerte de su padre en la localidad de Santa Clara, su madre le pide que regrese a España. La familia tuvo que trasladarse a Bilbao, ciudad en la que Juana Elena, tras dar clases de inglés a domicilio, montó un colegio de señoritas, la Academia Anglo-francesa, más tarde Academia Maeztu, donde Juana impartía inglés y su hija Ángela francés.

Ramiro pasó parte de su juventud en París y en La Habana donde se dedicó a oficios diversos y se inició en el periodismo. Autodidacta y de ideas combativas, se trasladó a Madrid en 1897, un hecho decisivo en su vida literaria, ya que inició entonces una colaboración importante con distintos periódicos y revistas, como Germinal, El País (editado de 1887 a 1921), Vida Nueva, La España Moderna o El Socialista, entre otros, con una orientación socialista reformista. Empleó por esta época el seudónimo «Rotuney», formado por la primera y última letra de su nombre y las últimas sílabas de sus apellidos.

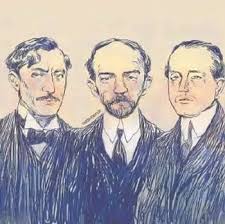

«Grupo de los Tres»

En esos años también da inicio a su amistad con intelectuales, especialmente con Azorín y Baroja, con quienes formó el grupo conocido bajo el nombre de «Grupo de los Tres», siendo asimismo un exponente destacado de la llamada generación del 98. En sus colaboraciones de prensa, parte de las cuales recogió en su primer libro Hacia otra España, examinaba las causas de la decadencia española e hizo una crítica muy dura de la vida nacional y proponiendo una renovación de estilo europeísta. En Madrid vivió en el número 13 de la madrileña calle Espalter y en la que en 2011 el Ayuntamiento de Madrid colocó una placa en su honor.

En 1905 fue enviado como corresponsal al Reino Unido, allí flirteó ideológicamente con la Sociedad Fabiana, para después, hacia 1912, aproximarse al socialismo corporativo. Maeztu, que terminó migrando a posiciones reaccionarias y que estuvo destinado durante la dictadura de Primo de Rivera en Argentina como embajador, fue un impulsor del concepto de «hispanidad», referente para toda una escuela de pensamiento cultural y sociopolítico en España. Militarista convencido a lo largo de su trayectoria, destacó durante la Segunda República como la principal figura de la sociedad cultural y de la revista Acción Española, de cuño contrarrevolucionario y monárquico, que llegó a dirigir. Fue diputado por Guipúzcoa durante la segunda legislatura de las Cortes republicanas, electo en las elecciones de 1933.

Residió en Londres, concretamente en Bayswater entre 1905 y 1919, donde trabajó como corresponsal para La Correspondencia de España, Nuevo Mundo y Heraldo de Madrid. Viajó por Francia y Alemania, y fue corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial en Italia entre 1914 y 1915. Su paso por la Universidad de Marburgo (Alemania) y sus contactos con las corrientes neokantianas, determinaron su concepción de un mundo más realista, alejado ya del pesimismo noventayochista. Al volver a Madrid, con la crisis de la Gran Guerra, entre 1914 y 1917 se aleja de las posturas del liberalismo social.

Este periodo representa su fase liberal y de admiración a las instituciones británicas, ocupando su atención en numerosas disciplinas (filosofía, política o literatura) cuya actualidad acercaba al público español. En el año 1916 publicó en inglés Authority, liberty and function in the light of the war, una crítica a la modernidad que apareció cuatro años después en español como La crisis del humanismo, donde sometía a examen los conceptos de autoridad y libertad en la sociedad moderna. El 14 de diciembre de este mismo año contrajo matrimonio en Londres con la inglesa Alice Mabel Hill, con la que tuvo a su único hijo, Juan Manuel de Maeztu y Hill, nacido en 1918.

Tras su regreso a España, en 1919, militarista convencido, comenzó su desconfianza en la democracia liberal y su evolución le llevó hacia el tradicionalismo de signo católico, que se consumó durante la dictadura de Primo de Rivera. A comienzos de 1927 ingresó en la Unión Patriótica. Durante un breve periodo de tiempo fue miembro de la Asamblea Nacional Consultiva instaurada por la dictadura, entre 1927 y enero de 1928.

En 1927 viaja a Estados Unidos, testigo del crack de 1929 como muestra en su obra El sentido reverencial del dinero, donde sostiene que la regeneración en España será posible gracias a un equilibrio entre catolicismo y capitalismo, una nueva ética basada en la combinación de esfuerzo y trabajo personal con el fin de conseguir una sociedad más próspera en la que tendrán un papel fundamental las clases medias.

En diciembre de 1927 fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario en Argentina, ejerciendo el cargo entre febrero de 1928 y febrero de 1930. Allí tuvo ocasión de tratar con el nacionalista Leopoldo Lugones y con el jesuita Zacarías de Vizcarra, introductor este último en 1926 de la idea de la «hispanidad» (como sustituto del término raza); una idea que Maeztu asumió como propia y después abanderó. En esos años mantuvo su concepto de decadencia, esencial en la actitud intelectual de los hombres del 98, e intensifica su defensa de los valores católicos y de las tradiciones hispánicas.

Apenas se hubo producido la caída de Primo de Rivera, Maeztu dimitió de su cargo de embajador y regresó a España. Se movió entonces en la órbita de la Unión Monárquica Nacional, construida sobre los restos de la Unión Patriótica. Por entonces conoció al joven integrista Eugenio Vegas Latapie; ambos, con el concurso del marqués de Quintanar, proyectaron la creación de una sociedad cultural y una revista de pensamiento que acabó llamándose Acción Española, aunque Maeztu había propuesto denominarla Hispanidad. La sociedad se creó en octubre de 1931, tras la proclamación de la Segunda República española y el primer número de la revista apareció el 15 de diciembre y en la nueva organización Maeztu adquirió de inmediato «un claro perfil de líder espiritual».

En su artículo inaugural, Maeztu representó a España como una encina, que hunde sus raíces en la tierra (la tradición), pero se encuentra sofocada por la hiedra, es decir, por la “intelligentsia progresista, ajena a la savia vivificadora de la historia, e incapaz, por tanto, de regenerar la nación». Ese artículo de presentación de la revista le valdría el Premio Luca de Tena otorgado por el diario ABC. Desde el número 28 de la revista, Maeztu figuró formalmente como su director, y lo fue hasta el último número, el de junio de 1936. El 20 de marzo de 1932 ingresó como miembro de número en la Academia de Ciencias Morales y Políticas con la lectura del discurso El arte y la moral. En esta última fase su ideario intensificó su relación con el viejo tronco de pensamiento tradicionalista español (Donoso Cortés, Menéndez Pelayo, etc.) y mantuvo afinidades con el integralismo lusitano. Este ideario en pro de la civilización hispánica y católica, desarrollado en sus artículos publicados en Acción Española, fue recogido en su libro Defensa de la Hispanidad, que se convirtió en su obra más influyente y en exponente de su pensamiento. Su doctrina de la Hispanidad, un mundo espiritual que uniría a España y a sus antiguas provincias de ultramar por medio del idioma español y la religión católica, constituyó una de las herramientas ideológicas de la derecha anti republicana y del franquismo. Representante de la línea más espiritualista del concepto de «raza» abrazado en la derecha española, se ha acusado a Maeztu de preconizar en su obra un racismo blanco, describiendo como «razas atrasadas» a aquellas no blancas integrantes de la «Hispanidad» a pesar de su defensa de la «igualdad esencial de los hombres» y su desdén por el «espíritu racista y aristocrático de los pueblos septentrionales».

Desde 1932 dejó constancia, en varios artículos para Acción Española y el diario ABC, de su admiración por Adolf Hitler, mostrándose también partidario del antisemitismo del Partido Nazi y desde las páginas de ABC llegó a manifestar su deseo de que en España triunfase un movimiento nacionalista similar al hitleriano para enfrentarse a la democracia y al marxismo, pidiendo al extremista José María Albiñana, conocido como Doctor Albiñana, que liderase el proyecto.

Terminó militando en Renovación Española, partido político significado por su oposición frontal al régimen de la República, en cuyas filas fue elegido diputado en las Cortes por Guipúzcoa en las elecciones de noviembre de 1933, presentando su acta como diputado en representación de la derecha monárquica; sus diversas intervenciones en contra de los avances del socialismo revolucionario le costarían la vida posteriormente. Ya en 1931 abogaba por la instauración de una «monarquía militar» con el monarca como dictador. Tras la huelga revolucionaria de octubre de 1934 exacerbó todavía más sus posiciones contrarrevolucionarias y abogó por llevar a cabo una represión ejemplar que dejara a España pacificada «por una o dos generaciones». El 30 de mayo de 1935 leyó su discurso de ingreso en la Academia Española, titulado La brevedad de la vida en nuestra poesía lírica.

El origen de la Guerra Civil, tras las noticias del estallido de la sublevación militar en el Marruecos español, lo sorprendieron en la redacción de la revista Acción Española, junto a su joven discípulo José Luis Vázquez Dodero y al escritor Ernesto Giménez Caballero. Se refugió en la casa del primero, donde sería detenido por un grupo mixto compuesto por policías y milicianos el 31 de julio de 1936. Internado en la cárcel de Ventas el 2 de agosto, el diario socialista “Claridad” lo señaló como «perteneciente a una generación de escritores traidores».

Ramiro fue uno de los 32 prisioneros «sacados» en la noche del 28 al 29 de octubre de 1936 por agentes del Comité Provincial de Investigación Pública (CPIP), una agrupación revolucionaria izquierdista, con una orden firmada por el director general de Seguridad Manuel Muñoz Martínez bajo el pretexto de ser transferidos a la cárcel de Chinchilla, y asesinado por sus ideas, mediante fusilamiento, sin juicio previo, en el cementerio de Aravaca, en las proximidades de Madrid. Sus últimas palabras, se ha dicho, habrían sido «Vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero: ¡para que vuestros hijos sean mejores que vosotros!».

Aunque Maeztu escribió poesía, algún cuento, una novela (La guerra del Transvaal) y una obra de teatro inédita (El sindicato de las esmeraldas), su tarea fue básicamente la de un periodista que pone su prosa al servicio de unas ideas. Algunos de sus artículos fueron recogidos en libros, aunque no todos: Hacia otra España(1899), La crisis del humanismo (1920), Defensa de la Hispanidad (1934) y Defensa del Espíritu, su obra póstuma de la que se perdieron algunos fragmentos durante su cautiverio, posiblemente desechados por los milicianos republicanos. Maeztu pensaba realizar una Defensa de la Monarquía, que quedó en mero proyecto. Con este plan pensaba reunir en sus tres defensas, una defensa de Dios, una de la patria y otra del rey.

Entre sus ensayos de carácter literario, cabe mencionar Don Quijote, don Juan y la Celestina (1926), una meditación acerca de Don Quijote como héroe de una España decadente, de Don Juan como vacío espiritual y de la Celestina como degradación y La brevedad de la vida en la poesía lírica española (1935), pronunciado como discurso de ingreso en la Real Academia Española. En 1939 se denominó al Instituto, Escuela Instituto Nacional «Ramiro de Maeztu». En 1974 se le otorgaría de manera póstuma el título de I conde de Maeztu.

Jaime Mascaró Munar

No habeis dicho que Maeztu en tiempos de la Segunda República fundó con mi padre, José Mujica, y algunas personas más el Diario Vasco. Este es periodico principal en Guipuzcoa en los momentos actuales.