Escribir sobre José Ortega y Gasset, figura por todos reconocido como uno de los intelectuales más influyentes y complejas del siglo XX español, no puedo negarles que genera cierto vértigo, pero me refugiaré en los datos y así evitaré tanto confusiones propias como al lector.

Por todos es reconocido como filósofo y ensayista, que buscaba la modernización de España a través de la cultura y la razón. Pensador que reflejó, y sigue reflejando, a la perfección las contradicciones de la España del siglo XX heredadas del siglo XIX y que siguen proyectándose como pesada losa sobre la España de este siglo XXI.

Es famosa su frase, tras la decepción que le provocaron los políticos al convertir a su tan deseada República en una deformación política.

¡No es esto! ¡No es esto!

Publicaba el 9 de septiembre de 1931 en su artículo ‘Un aldabonazo’

En este punto me atrevo humildemente a añadir a su frase, transcurrido casi un siglo de aquella fecha. ¡Y no hemos aprendido nada! Volvemos a repetir cien años después los errores del 31.

Pero centrémonos en una breve muestra de su obra:

Meditaciones del Quijote (1914), obra temprana que sentó las bases de su perspectivismo;

El espectador (1916-1934), una colección de ensayos que reflejan su aguda observación de la realidad española y europea;

España invertebrada (1921), un análisis profundo de los problemas históricos y sociales de España, donde acuñó el concepto de la «invertebración» para describir la falta de cohesión nacional;

El tema de nuestro tiempo (1923), donde desarrolla su concepto de razón vital;

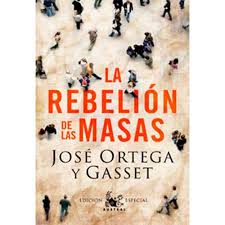

La rebelión de las masas (1930), que examina la emergencia del «hombre masa» y sus implicaciones para la civilización occidental y la crisis de la democracia liberal.

La deshumanización del arte e ideas sobre la novela (1925), Misión de la Universidad (1930), Historia como sistema (1935) e Ideas y creencias (1940), entre muchas otras.

La rebelión de las masas, en particular, tuvo un impacto global, convirtiéndose en un texto clave para entender los fenómenos sociales y políticos del siglo XX, desde el ascenso de los totalitarismos hasta la crisis de la democracia liberal.

Obras a través de las cuales fue dando forma y coherencia a los pilares de su pensamiento:

- Perspectivismo: Ortega sostuvo que la realidad solo puede ser aprendida desde una «perspectiva» particular que no significa un relativismo subjetivo, del que tanto se abusa en este presente siglo XXI.

«la diversidad de perspectivas es la que hace posible, en cuanto es complementaria la variedad de las perspectivas, una mayor objetividad sobre la realidad»

- Razón vital e histórica: La «razón vital» como una superación tanto del racionalismo abstracto como del irracionalismo, que se va realizando constantemente en la propia existencia humana.

Razón que se complementa con la «razón histórica,» la naturaleza del ser humano no es fija, sino que es fundamentalmente historia, capacidad de cambio, haciéndose a sí mismo a través de sus proyectos y su pasado.

«el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia»

- Circunstancialismo: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo«, ya que la identidad del individuo está intrínsecamente ligada a su entorno y a las condiciones históricas y sociales que lo rodean.

La vida es «salvar la circunstancia«, comprenderla y actuar sobre ella para realizarse plenamente.

Por lo tanto, la libertad se ejerce dentro de los límites de una «fatalidad dada«.

«vivir es un drama: cabe renunciar a la vida, pero si se vive no cabe elegir el mundo en que se vive»

- Ideas y Creencias: Las ideas son pensamientos que se tienen de forma consciente y se pueden cuestionar, mientras que las creencias son un tipo especial de ideas tan profundamente arraigadas que se vive inmerso en ellas.

«las ideas se tienen, en las creencias se está»

Ortega no era un intelectual alejado de la realidad, su pensamiento era público y buscaba a través de sus opiniones desarrollar el pensamiento, educar y guiar a la sociedad, como un ‘maestro de pensamiento’, por ello fue lógico e inevitable que se involucrase en la esfera política participando en el debate público con la publicación de artículos periodísticos y en conferencias.

La fundación, junto con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, de la Agrupación al Servicio de la República demuestra su profundo compromiso con la vida política y social de España.

«Cuando se pretende instruir a alguien se busca darle una capacidad de crítica, una mayor independencia, y evitar así su manipulación y su conducta rebañega»

La trayectoria política de Ortega y Gasset no fue en nada sencilla, su posición ante los acontecimientos le provocó alternancias en sus apoyos, generando no pocas contradicciones difíciles de entender si nos alejamos de su propia coherencia de pensamiento, especialmente desde unas posiciones actuales tan polarizadas.

Gregorio Marañón

Partidario de la República frente a la decadencia de una Monarquía que no aportó los resultados esperados tras su Restauración, apoyo compartido por otros intelectuales como Gregorio Marañón y Clara Campoamor, y que como ellos fue profundamente decepcionado por la deriva a la que llevaron a la República la degeneración de los políticos, los tres intelectuales también compartieron el amargo exilio al que se vieron obligados en los primeros meses de la Guerra Civil, exilio forzoso y compartido por numerosos liberales, liberales como Ortega y Gasset se consideraba, que fueron perseguidos por las formaciones de izquierdas.

Apoyó como ‘mal menor’ a las fuerzas que se sublevaron contra la República, pero posteriormente ‘deseoso’ al finalizar la Segunda Guerra Mundial de que la presión internacional devolviese a España a la Monarquía perdida.

Profundamente frustrado por no ver cumplido sus ideas que buscaban desde su ‘elitismo intelectual’ la formación de una ‘minorías selectas’ capaces de guiar a la sociedad, frustración que expresaba denunciando la ‘chabacanería y garrulería’ de los políticos de la República.

Vergüenza por «el tono y la garrulería demagógica de toda la campaña electoral«, discurso electoral en León, 25 de junio de 1931.

«¿Por qué nos han hecho una República triste y agria bajo la joven constelación de una República naciente?» Discurso «Es preciso rectificar el perfil de la República«, 8 de noviembre de 1931.

La ASR no fue concebida inicialmente como un partido político tradicional, sino como un movimiento que buscaba la unión de intelectuales y profesionales con el objetivo primordial de construir un nuevo Estado para España. La génesis se encuentra en el artículo de Ortega «El error Berenguer«, publicado en El Sol el 15 de noviembre de 1930.

Ante la evidente crisis del régimen de la Restauración y la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, Ortega sentenció de manera contundente:

«¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia»

El manifiesto fundacional se publicó el 10 de febrero de 1931, con el propósito de

«movilizar a todos los españoles (intelectuales) para que formen un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República española»

La ASR, evolucionada a partido político por el elevado apoyo social, presentó candidatos dentro de la candidatura republicano-socialista para las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931. Ortega fue elegido diputado por León, y la ASR obtuvo un total de 13 escaños. Su programa incluía las siguientes líneas:

- Liberal

- Separación de poderes ejecutivo y legislativo

- Parlamento unicameral elegido por regiones

- Estructuración regional (no federal) del Estado

- Sindicación obligatoria

- Organización económica con planificación estatal y social

- Separación entre Iglesia y Estado

- Nacionalizar el Poder público y superar los «particularismos» de la Monarquía anterior

La desilusión de Ortega con la República emergió apenas siete meses después de la proclamación, lamentando lo que denominó la «chabacanería» (vulgaridad o trivialidad) en la vida pública española.

«temple de ánimo chabacano, flojas las mentes y el albedrío sin una formidable tensión de disciplina”

«falso apasionamiento atropellado y pueblerino»

«aprovechado para arropar en él propósitos, preferencias, credos políticos particulares, que no eran coincidencia nacional”

No fueron pocos los enfrentamientos dialécticos que mantuvo con los políticos de la República.

Con Manuel Azaña, Ortega protagonizó un intenso duelo parlamentario en 1932, que enfrentó «dos personalidades únicas y dos formas opuestas de entender España, la sociedad y la política«.

Con Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas, la relación también fue tensa, con interpelaciones parlamentarias por parte de su hermano Eduardo Ortega y Gasset.

Josep Andreu i Abelló

Sobre su hermano Eduardo podemos decir que como fiscal general de la República se negó a retirar los cargos contra el anarquista Aurelio Fernández, presunto inductor del atentado frustrado contra el presidente de la Audiencia de Barcelona Josep Andreu i Abelló, cofundador de la Esquerra Republicana de Cataluña.

Eduardo, como otros intelectuales incluido su hermano, se le forzó al exilio ante las amenazas del anarquista García Oliver, Ministro de Justicia bajo la presidencia de socialista Francisco Largo Caballero.

“nosotros no avisamos más que una vez”

Aunque Ortega había defendido inicialmente la conjunción de republicanos y socialistas se distanció del PSOE a medida que lo percibió «bolchevizado» y más cercano al comunismo que al liberalismo nacional.

Con el estallido de la Guerra Civil española manifiesta tanto su liberalismo como, muy especialmente, su anticomunismo, comunismo hacia el que se desliza cada vez con mayor velocidad la República española de la mano de republicanos y socialistas.

Su anticomunismo hace que decante su apoyo hacia el bando sublevado considerándolo un ‘mal menor’ para España. Todas estas ‘circunstancias’ finalmente desembocan en su exilio en agosto de 1936, que se extendió hasta 1946.

Su frágil estado de salud fue un factor determinante, requiriendo dos operaciones quirúrgicas «a vida o muerte» en París en 1938 y periodos de descanso en Holanda (1937), Portugal (1938) y Vichy (1939).

A lo que se sumaron las amenazas recibidas, como fue la firma forzada de un manifiesto de apoyo a la República en agosto de 1936, mientras estaba enfermo y refugiado en la Residencia de Estudiantes, presiones que sufrieron también otros liberales por parte de las izquierdas en el Gobierno de la República.

Desde su exilio, Ortega interpretó la Guerra Civil dentro de un marco europeo más amplio. A diferencia de otros intelectuales republicanos que no comprendían la inacción de Gran Bretaña y Francia, su perspectiva se alineaba con la de los conservadores europeos que consideraban el fascismo y el nazismo menos peligrosos que el comunismo, creyendo que todo debía supeditarse a la derrota de este último.

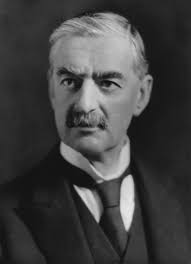

Neville Chamberlain

Esta convicción lo llevó a elogiar la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain, afirmando en una carta del 11 de marzo de 1938 que el líder británico tenía razón al cambiar su política hacia Italia y Alemania, subordinando la política exterior británica a la derrota del comunismo.

«causa inmediata de todos los desastres del continente»

A diferencia que Marañón, Ortega no aceptó vincularse al movimiento de la «Tercera España,» que buscaba una posición intermedia entre los dos bandos, por verla como una postura utópica, considerando que la propuesta de Salvador de Madariaga para un manifiesto de paz era «ridícula y contraproducente«.

«Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral»

Al sufrir el exilio tuvo que dejar atrás sus pertenencias, archivos, notas y biblioteca.

«Desde hace casi un lustro […] ando por el mundo peregrino y sin libros, lo cual viene a ser como si ustedes invitasen a la tortuga a que se paseara sin caparazón.”

Ortega justificó su decisión de no regresar inicialmente a España por su negativa a aceptar la represión impuesta por el nuevo régimen.

«Yo soy liberal. Yo no digo que la libertad sea posible; digo que yo no soy posible sin libertad»

«Hay, pues, dos cosas, dos humildes cosas a las que nadie puede enseñarme: a callar y a emigrar»

Ortega regresó a España en 1946, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se ha denominado un «semirregreso, un regreso discreto e intermitente«. No se integró en la vida oficial del régimen franquista, mantuvo una residencia en Lisboa y realizó numerosos viajes por Europa y América.

Su retorno no fue para apoyar al dictador, sino por una combinación de motivos vitales e intelectuales, apego a su patria, creyendo que su felicidad no era posible fuera de España.

Además, al igual que otros exiliados, albergaba esperanzas en una intervención de los aliados en la «cuestión española» que pudiera llevar a una transición política hacia la monarquía.

Julián Marías,

Su razón intelectual fue seguir defendiendo el liberalismo en España, buscando “espacios de libertad«, fundando el Instituto de Humanidades en Madrid en 1948, junto a su discípulo Julián Marías, la hostilidad del régimen provocaría su cierre en 1950.

Desde ese momento Ortega vivió un verdadero «exilio interior«, alejado de la vida docente universitaria oficial, experimentando una sensación de frustración y fracaso.

Vicente Medina Prados