Posiblemente este Rey haya sido el más denostado, execrado y vilipendiado de toda la Historia Moderna, pues La Leyenda Negra esparcida por todo el orbe lo describe como un monstruo de iniquidad, digno de todo desprecio. Ya hemos hablado el rencor y la inquina con los que se cebó con él Guillermo de Orange en sus infundadas calumnias, y como Antonio Pérez lo atacó inmisericordemente.

La idea imperial de Carlos V era mantener sus dominios unidos bajo un mismo gobierno y una misma religión, la católica, frente al avance del protestantismo. Pensamiento que también puso en práctica su hijo Felipe en su intento de mantener la idea imperial y la ortodoxia católica en Europa lo que le acarreó una complicada situación política exterior que llevó al rey al enfrentamiento principalmente con tres países europeos: Inglaterra, separada del Catolicismo desde el reinado de Enrique VIII, que no podía soportar el auge del Imperio español, Países Bajos que deseaban sacudirse el yugo de la dependencia de España, además de haber aceptado las nuevas ideas de la Reforma calvinista, y Francia, enconada enemiga de España, desde la época de Carlos I.

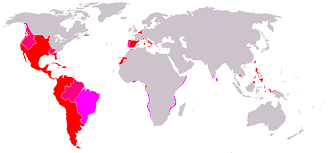

No podemos olvidar que, a las posesiones de la Corona española, se le sumaron las de Portugal, cuando Felipe II fue jurado como su rey en las Cortes de Tomar, el 16 de abril de 1581.

El Imperio español, también conocido como Monarquía Hispánica, o Monarquía Universal Española se extendía desde el suroeste de los actuales Estados Unidos, México y El Caribe hasta Centroamérica, la mayor parte de Sudamérica, cuando Portugal formó parte de España, con toda ella, Alaska, la Columbia británica y las Indias orientales, con los archipiélagos del Pacífico, las indias orientales españolas, formadas por Filipinas, las Marianas, Guam, las Carolinas, incluyendo también Palaos. A finales del siglo XVIII llegó a alcanzar los 20 millones de kilómetros, según las estimaciones de muchos historiadores

Felipe II y los habitantes de las nuevas tierras

Es hora de hablar de cuál fue su actuación respecto a los pueblos de allende los mares.

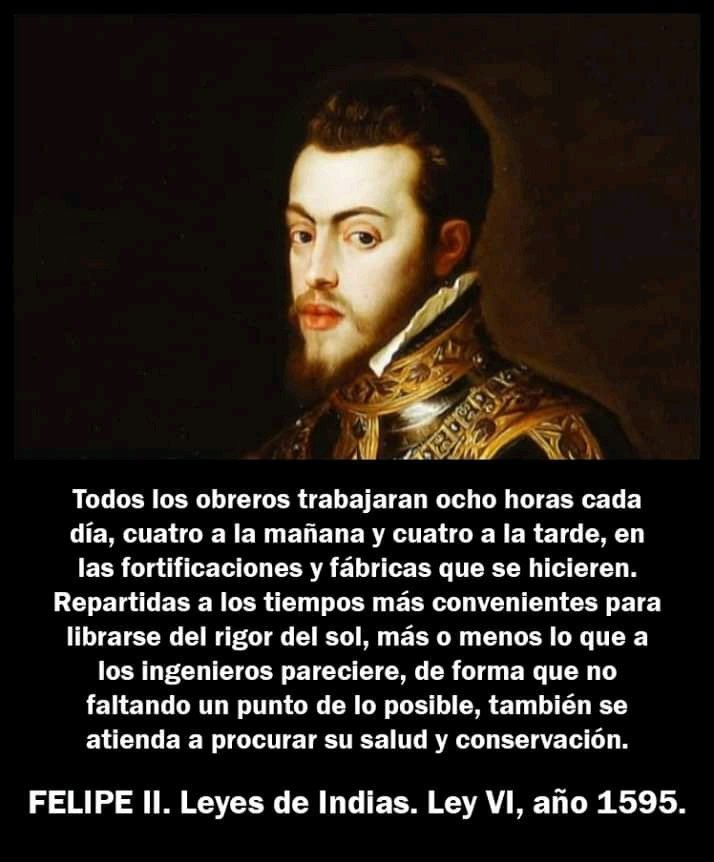

El 30 de julio de 1573 promulgó unas Ordenanzas en las que, respecto al indio dejaba muy claro lo siguiente:

Es nuestra voluntad encargar a los Virreyes, Presidentes y Audiencias el cuidado de mirar por ellos, y dar las órdenes convenientes para que sean amparados, favorecidos y sobrellevados, por lo que deseamos que se remedien los daños que padecen, y vivan sin molestia, quedando esto de una vez asentado, y tenidas muy presentes las leyes de esta Recopilación que les favorecen, amparan y defienden de cualquier agravio, y que las guarden, y hagan guardar muy puntualmente, castigando con particular y rigurosa demostración a los transgresores. Y rogamos y encargamos a los Prelados eclesiásticos que, por su parte, lo procuren como verdaderos padres espirituales de esta nueva Cristiandad, y todos los conserven en sus privilegios, y prerrogativas, y tengan en su protección[1].

Es indudable e incontrovertible que durante todo el siglo XVI la intención de la Monarquía hispánica fue proteger a los nativos americano con leyes terminantes cuya transgresión llevaba aparejadas graves consecuencias para el infractor, incluso la pena de muerte.

Está fuera de toda duda que los monarcas hispanos, Isabel, Carlos y Felipe, desde el primer momento del Descubrimiento, consideraron a los aborígenes como ciudadanos españoles de pleno derecho y no en un plano de inferioridad como Inglaterra, Holanda y el resto de los países colonizadores.

Deseo hacer una puntualización, los españoles que se desplazaron a las nuevas tierras marchaban a civilizar y evangelizar, desde el primer momento fueron con los soldados, misioneros de distintas órdenes religiosas.

Ciertamente también se asentaron como colonos, por lo que decir colonización no es totalmente inexacto, pero civilizar es introducir en un país o en un pueblo la cultura de otro país o pueblo más desarrollado y nadie puede poner en duda que la cultura y conocimientos europeos, que fueron los que España les llevó, eran superiores a los de los indios.

Por ello debe de quedar bien sentado que las leyes y disposiciones reales, desde el primer momento, se encaminaron al bien y protección de los nuevos ciudadanos de la Corona que nunca fueron considerados de otra manera.

Esto no quiere decir que no se cometiesen abusos, atropellos, desmanes y vejaciones contra los nativos, pero había una figura legal puesta en práctica en España desde mucho tiempo atrás. Se trataba del

Juicio de Residencia

Juicio de Residencia

En la Corona de Castilla existía desde tiempo atrás el procedimiento legal que recibía este nombre. Fue una figura del Derecho castellano que estuvo vigente desde mediados del siglo XIV hasta finales del siglo XVIII.

Eran sometidos a él todos los que hubiesen desempeñado un oficio por delegación de los Monarcas.

Es tan antiguo que hunde sus raíces en el Derecho romano. Las Partidas lo recogen con la fórmula romana. Se aplicaba desde estos tiempos sólo a los jueces, que deberían de permanecer en el lugar en el que habían ejercido su cargo durante cincuenta días, para responder a las reclamaciones que le plantearan los ciudadanos que se consideraban perjudicados por él.

A partir del año 1308, se someten a él todos los oficiales del rey. Se consolidó a partir de Las Cortes de Toledo de 1480, así como en la Pragmática posterior de 1500[2].

En el acta capitular del Ayuntamiento de Córdoba levantada con motivo de la sesión que tuvo lugar el 21 de mayo de 1535 se da un mandamiento para escribir a la Corte sobre el juicio de Residencia que se le ha de practicar al que fue alcalde de la Justicia de la ciudad, Juan García de Medellín[3].

Este procedimiento con toda su fuerza y efectividad fue trasladado a las nuevas tierras y era un juicio público en el que estaban llamados a participar todos los que tuviesen alguna queja o se sintiesen agraviados por el que había de ser juzgado.

Tenían que someterse a él desde los virreyes Gobernadores y capitanes generales hasta corregidores, jueces (oidores y magistrados), alcaldes y otros. Se realizaban al finalizar el mandato para el cual fueron nombrados para evitar los abusos y desmanes de los gestores de la administración indiana.

El pueblo llano participaba activamente en él al igual de lo que ocurría en Castilla. El jesuita Pedro Ribadeneyra, uno de los preferidos de S. Ignacio, en su Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Príncipe cristiano para gobernar sus estados, expresa, refiriéndose al Juicio de Residencia: “…porque cuando no se oyen las justas quejas de los vasallos contra los gobernadores, además del cargo de conciencia, los mismos gobernadores se hacen más absolutos y los vasallos viendo que no son desagraviados ni oídos entran en desesperación”.

Se le llamaba de Residencia porque el funcionario público, para facilitar la investigación, debería de permanecer inexcusablemente en el lugar en el que había ejercido su jurisdicción, cargo u oficio[4].

No podía abandonar la ciudad en la que había estado ejerciendo sus funciones, hasta haber sido absuelto o condenado. Una parte de su salario se le retenía para garantizar que pagaría la multa si la hubiere.

Conviene que prestemos atención a esta última condición, ya que, en prevención del resultado del proceso, y en caso de que resultase culpable y tuviese que pagar la sanción pecuniaria que le correspondiese, el tribunal sentenciador dispondría del peculio suficiente que satisficiese la pena que se le impusiese.

Muchos de los funcionarios esperaban con verdadero deseo que, al final de su mandato, llegase este momento, ya que si lo habían ejercido con honradez y ecuanimidad podría aumentar su prestigio y ser promovido para puestos superiores.

Que habrían de ser sometidos a este proceso no era desconocido para aquellos que deberían de ejercer determinado oficio o función, cuando finalizase su mandato serían sometidos a este juicio. Es más, si habían sido fieles cumplidores de su deber, lo deseaban.

El residenciado tampoco podría ocupar otro cargo hasta que finalizase el procedimiento.

Para los altos cargos de la Administración, quien encausaba el proceso era la persona que ocuparía el puesto que dejaría el instruido.

Procedimiento

Una vez finalizado el periodo del mandato, se procedía a analizar con todo detenimiento las pruebas documentales y se procede a la convocación de testigos, con el fin de que toda la comunidad participase y conociese el expediente que se incoaba, el grado de cumplimiento de las órdenes reales, y su comportamiento al frente del oficio desempeñado.

El Juez llevaba a cabo la compilación de pruebas en el mismo lugar de la residencia, y era el responsable de llevar y efectuar las entrevistas.

Este juicio era un acto público que se difundía los cuatro vientos para que toda la sociedad lo conociese y pudiese participar en el mismo.

Se componía de dos fases: una secreta y otra pública.

En la primera se inquiría de oficio la conducta del enjuiciado, y se interrogaba de manera confidencial a un grupo de testigos, se examinaban los documentos y se visitaba la cárcel.

En la segunda, los vecinos interesados podían presentar todo tipo de querellas y demandas contra los encausados que se tendrían que defender de todas las acusaciones que se hubiesen presentado en las dos etapas del proceso.

Son palabras ilustrativas de Carlos I quien decía sobre ello: “… y a los corregidores y a otros jueces y ministros de justicia que pareciere que no han usado bien de sus oficios, proveáis que sean testigos conforme a la calidad de sus culpas, guardando las leyes del reino sin tener consideración ni afectación particular de las personas, de manera que a los culpados sea castigo, y a los otros, ejemplo”[5].

El juicio de residencia se comunicaba a los vecinos con pregones, y se convocaba a todos aquellos que se considerasen agraviados, por el procesado.

Fallo

El juez pronunciaba sentencia sobre la inocencia o culpabilidad del encausado, respecto a todos y cada uno de las imputaciones presentadas.

Según fuese la importancia de los delitos, se castigaban con multas, confiscaciones de bienes, cárcel y la incapacitación para volver a ocupar funciones públicas.

El veredicto definitivo le correspondía al Rey. Los Virreyes, así de las islas como los de Nápoles, estaban sujetos a estos juicios de los que no se libraba nadie que hubiese desempañado un puesto público.

No seremos exhaustivos en la exposición de la situación en la que se encontraban los aborígenes a la llegada de los españoles, pero sí es conveniente que nos detengamos someramente en evidenciar

¿Qué encontraron los hispanos en las nuevas tierras?

Salvo los casos de los incas y los aztecas que constituían respectivos imperios que tenían sojuzgados a otras poblaciones, el resto eran tribus dispersas sin ninguna relación entre ellas salvo la guerra y el comercio, caso de que lo hubiese.

Eran costumbres bárbaras incompatibles con la civilización europea del siglo XV y siguientes.

Si no hubiesen llegado los hispanos hubiesen seguido con el canibalismo, los sacrificios humanos, la poligamia, la venta de hijas y mujeres, las guerras brutales entre ellos y las culturas primitivas.

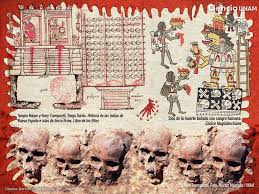

Se creía que las pirámides de calaveras era una exageración de los conquistadores hispanos para denigrar a los pueblos aborígenes. El soldado español Andrés de Tapia, refirió en 1521 que se había encontrado con una torre, denominada Huey Tzompantli, que estaba formada por más de 60.000 cráneos.

La torre de las calaveras de Tenochtitlan sobre la que Hernán Cortes y sus compañeros contaron miles de historias, se consideraba un mito.

Ambas han sido estimadas, hasta ahora, como un infundio. Pues bien, no es tal, ya que el Instituto Nacional de Antropología e Historia la ciudad de México ha descubierto recientemente una torre cilíndrica formada a partir de más de 650 cráneos y miles de fragmentos de huesos humanos junto al Templo Mayor.

La agencia de información Reuters que es quien da la noticia, ha publicado que dicha torre ha sido encontrada junto a la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Uno de los lugares de culto más importantes del país, tiene seis metros de diámetro y está formada con calaveras de guerreros rivales, pero también de mujeres y niños.

Posiblemente los españoles quisieran levantar sobre este monumento de horror y de inhumanidad una catedral católica que purificase el lugar en el que se habían practicado tantos asesinatos y muertes de personas inocentes

Los aztecas decapitaban, como procedimiento general, a las víctimas de sus sacrificios humanos. Realizado esto, los sacerdotes, agujereaban los cráneos y los colgaban unos junto a otros formando una torre, que se conocía con el nombre de “tzompantli”, cuyo objetivo era infundir miedo a sus enemigos que se encontrarían con este tipo de edificaciones cuando atacasen las aldeas.

Se calcula que el número de sacrificios humanos durante un año, entre los aztecas, alcanzaba la cifra de 100.000. Fray Juan de Zumárraga, primer Obispo de México, en una carta fechada en 1524 manifestaba que en Tenochtitlán sacrificaban a sus ídolos más de 20.000 personas cada año y a más de 70.000 en todo el imperio azteca, entre ellos 20.000 niños.

El historiador mexicano Mariano Cuevas cuantificó estos en 20.000 anuales en Tenochtitlán y decía que se quedaba corto si las cifras en todo Anáhuac (nombre que los aztecas daban a su imperio), no alcanzaban los 100.000, y añade: “en las vigas y gradas de Mixcoalt, edificio del templo mayor de México, contaron Andrés de Tapia y Gonzalo de Umbría 136.000 calaveras de indios sacrificados.

Continúa diciendo: “los mexicas y vecinos aliados vivían en continuas guerras con otros pueblos guerreros, guerras que tenían por exclusivo objeto el cautivar el mayor número posible de sus contrarios para después sacrificarlos.

También añade que los aztecas mezclaban los sacrificios humanos de cautivos y esclavos con las prácticas de canibalismo con os cadáveres asesinados.

Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México creen haber hallado el Huey Tzompantli, el gran tzompantli de México-Tenochtitlán, mencionado en las crónicas y representado en los códices. Es uno de los que hablaron Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Andrés de Tapia y el fraile Bernardino de Sahagún[6].

Ceremonia sacrificial

El ritual de la ofrenda era el siguiente: cuatro sacerdotes aferraban a la víctima y la arrojaban sobre la piedra de sacrificios. El Gran Sacerdote le clavaba entonces el cuchillo debajo del pezón izquierdo, le abría la caja torácica y después hurgaba con las manos hasta que conseguía arrancarle el corazón aún palpitante para depositarlo en una copa y ofrecérselo a los dioses. A continuación, los cuerpos eran lanzados por las escaleras de la pirámide. Al pie, los esperaban otros sacerdotes para practicar en cada cuerpo una incisión desde la nuca a los talones y arrancarles la piel en una sola pieza. El cuerpo despellejado era cargado por un guerrero que se lo llevaba a su casa y lo partía en trozos, que después ofrecía a sus amigos, o bien éstos eran invitados a la casa para celebrar un banquete con la carne de la víctima, sólo basta comprobar los tapices, o pinturas que se conservan de la época precolombina. Una vez curtidas, las pieles servían de vestimentas a la casta de los sacerdotes.

El autor citado cuenta un sacrificio hecho en 1487, antes de la llegada de los españoles, que en un manuscrito azteca se relata una ceremonia de estas en la que, durante cuatro días, “desde la mañana hasta la puesta del sol, fueron sacrificados ochenta mil cuatrocientos hombres de diversas provincias y ciudades”

No eran sólo los aztecas, sigue diciendo, los que practicaban estos rituales, también los llevaban a cabo los tarascos, pueblo situado en el actual Michoacán y partes importantes de Guanajuato y Guerrero, los mayas, los zapotecas, los matlacingas, toltecas, totonacas, mochicas muiscas y también los incas[7].

Pero no sólo tienen importancia los sacrificios humanos, sino que después de ofrecer el corazón a sus dioses, consumían los cuerpos de los ofrendados, en una horrible práctica de canibalismo.

A partir de 1521 los hispanos fueron, no sin trabajo y esfuerzo, poniendo fin a estas prácticas inhumanas y sanguinarias que de no haberlo hecho hubiesen continuado varios siglos hasta que las nuevas tierras hubiesen sido finalmente descubiertas.

Hoy, utilizando la memez de que es políticamente incorrecto hablar de ello, esta ultraizquierda trasnochada, inculta y periclitada, y algunos movimientos indigenistas, la mayoría descendientes de españoles, intentan ocultar a los autores de estas atrocidades, silenciando lo sacrificios humanos y exhibiendo a los que los perpetraban como heroicos miembros de una resistencia tenaz contra el imperialismo español.

Las recientes excavaciones arqueológicas demuestran la existencia de estos tzompantli por distintas ciudades de los pueblos aborígenes.

Otra de las acusaciones que se vierten contra España, no sólo en la Leyenda negra sino hasta en los medios de comunicación es que los conquistadores expoliaron a los indígenas arrebatándoles el oro, la plata, las esmeraldas, las perlas, en fin, todas las riquezas, incluido el azúcar, así como cualquier objeto de valor.

Los que defienden estas inexactitudes, en el colmo de su desconocimiento histórico, ignoran que la caña de azúcar procede de la India y que un general de Alejandro Magno, Nearchus, hablaba de que allí había una caña que producía miel sin la ayuda de las abejas.

Dicen que fue Cristóbal Colón quien, en 1492, en su segundo viaje, llevó la caña a América, concretamente a la Isla de La Española pero estas cañas no prosperaron.

Sin embargo, hay constancia de que en 1501 fueron introducidas plantas que sí crecieron y llegó el éxito de las plantaciones de azúcar a Santo Domingo y que de aquí se extendió por el Caribe y América del Sur.

Quienes preconizan tal aserto demuestran una ignorancia dolosa, pues no se molestan en buscar la verdad en documentos fehacientes.

Los aborígenes no les daban valor monetario a esos metales, porque el comercio que efectuaba era el de trueque, salvo los mexicas que sí tenían como moneda el cacao, es decir, una semilla.

Lo que los europeos considerábamos riqueza, no tenía para ellos valía alguna, lo utilizaban como adornos por su belleza y facilidad para ser manipulados o se utilizaban en algunos ritos religiosos.

Para ellos eran más llamativos los abalorios, espejos, cristales, cuentas y cualquier baratija que les cambiasen los hispanos por alguna pieza de oro.

El quehacer de España en las nuevas tierras

Actualmente existe una tendencia cuya finalidad es calumniar y desprestigiar toda la labor de la civilización de Hispanoamérica. Actitud perversa y aviesa nacida, impulsada y llevada a cabo por los enemigos de España con el fin de desprestigiar y quitarle mérito a todo el bien que ha esparcido por las tierras americanas.

España había finalizado la Reconquista con la toma de Granada en enero de 1492. Las mesnadas que habían participado se encontraban ociosas. El descubrimiento de las nuevas tierras tuvo lugar en el mes de octubre del mismo año. Ocasión más propicia no se les pudo presentar para desfogar su actividad bélica, de manera que muchos de estos soldados marcharon a los territorios recién descubiertos con afán de aventura y en búsqueda de riqueza.

La Corona española, ante el hallazgo de las nuevas tierras, se encontró con una enorme y ardua tarea que fue la de gobernar, administrar y controlar tan vastos territorios e implantar en ellos la transculturación hispana y europea. Labor para la que, como Estado, no contaba con las infraestructuras suficientes; para ello se valió de la inestimable colaboración de las órdenes religiosas, con larga experiencia en el control y gobierno de las distintas comunidades y conventos con los que contaban.

Los franciscanos

Fue la primera y una de las más importantes órdenes que arribaron para adoctrinar, convertir, misionar, colonizar y enseñar a los indios. Su estancia se refleja en la arquitectura, en la educación, en las letras y en y en todas las facetas de los distintos conocimientos existentes en Europa y España en aquellos tiempos.

Los franciscanos arribaron al virreinato de Nueva Granada en 1519 y fueron ampliando fundaciones de conventos durante los siguientes años, instalando nuevos cenobios en Nueva España, 1524, Perú en 1532 y se esparcieron por Centroamérica a partir de 1536.

Los Franciscanos Rodoco Ricke, Pedro Gosseal y Pedro Rodeás se instalaron en Quito, lugar en el que Ricke llevó a cabo la primera plantación de trigo del Nuevo Mundo.

Con el correr de los años se establecieron en Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Nicaragua y la Florida, ya a inicios del siglo XVII.

José Vasconcelos, mejicano al que no se le puede catalogar de pro hispano, como hemos dicho, en su conferencia “La idea franciscana en la conquista de América” llega a decir: “…la de México fue una conquista que no se limitó a buscar minas, bosques y recursos naturales, sino que entró a nuestros territorios impulsada por el afán de los paisajes nuevos que deleitaban la ambición de los aventureros y por el celo de los franciscanos que buscaban almas que convertir. Y la conversión suponía la enseñanza no sólo de las verdades religiosas, también la ciencia toda y las artes de la civilización europea”[8].

La enseñanza de los franciscanos

Los franciscanos, durante el siglo XVI, tenían un sistema de enseñanza basado en tres modalidades de aprendizaje: el patio, los aposentos y las piezas, y la capilla.

En primero e instruía a las masas; los aposentos y las piezas estaban construidos junto a la iglesia, como una especie de internado para los hijos de los caciques, en los que recibían enseñanza, además de la doctrina cristiana y canto, oficios tales como carpintería, sastrería, pintura, lectura y escritura. Una formación tan completa o más que la que pudiese recibir cualquier estudiante en la Península

La labor de los Jesuitas

Si meritoria y excelente fue la labor de los franciscanos, no le fue a la zaga la llevada a cabo por los jesuitas. No olvidemos que la labor hispana comienza en estas tierras a finales del siglo XV y durante los siguientes. En el siglo XVI Tomás Moro escribe su UTOPÍA, que él mismo califica como obra provechosa, agradable e ingeniosa sobre la mejor organización de una república y sobre la nueva isla llamada Utopía, por ello no deberemos de extrañarnos, si, a pesar de que la palabra utopía designa un lugar que no existe, los misioneros, especialmente los jesuitas, intentasen, con grandes esfuerzos y sacrificios, hacer realidad ese no lugar, y concibiesen la idea de que se podía crear un territorio de felicidad en el que sus habitantes viviesen en un cuasi estado de perpetuo bienestar. Para ello comenzaron a relacionarse con los indígenas y a aprender su lengua, dado este primer paso, crearon y, podríamos decir, acotaron unos territorios en los que formaron unos poblados para asentar y fijar en ellos a los indios dispersos.

A estos lugares los denominaron Reducciones, y la finalidad que perseguían era crear una sociedad con los beneficios y cualidades de la sociedad cristiana europea, pero sin los vicios y maldades que los caracterizaban, como el canibalismo, los sacrificios humanos y todas las atrocidades que practicaban.

Estas misiones las extendieron por toda América y, para Manuel Marzal, sintetizando el pensamiento de otros estudiosos, constituyen una de las mayores utopías de la historia.

En estos poblados se llegaron a reunir varios miles de personas. Fueron en gran medida auto – suficientes pues disponían de una completa infraestructura administrativa, económica y cultural que funcionaba en régimen comunitario, donde a los nativos se les educaba en la fe cristiana y enseñaba a crear arte con elevado grado de perfección, pero siempre siguiendo el modelo europeo. Se trataba de una aculturación en la que se respetaba todo lo de bueno que pudiese tener sus hábitos y se desterraba las costumbres bárbaras e inhumanas.

Estas reducciones prosperaron con mucha dificultad desde mediados del siglo XVII hasta que atacados por la misma Iglesia, pues no compartía sus métodos, por otros españoles que consideraban innecesaria la evangelización y por los comerciantes de esclavos que vendían a los indígenas para realizar trabajos de grandes esfuerzos, y acusados de querer crear un imperio independiente, y la campaña difamatoria que padecieron en toda América y Europa, finalizó con su expulsión de estos territorios en 1759 y la disolución de la Orden en 1773.

La extensión del mérito y el éxito de este esfuerzo han sido objeto de debate entre los historiadores, pero el hecho es que fue de vital importancia para la primera organización del territorio y de los fundamentos de la sociedad americana como es conocida hoy en día.

La impronta hispana en Hispanoamérica

No seremos exhaustivos en la exposición de los muchos beneficios que la civilización hispana aportó a las nuevas tierras, ya que su esta se haría casi interminable, sí queremos mencionar que España consideró los territorios descubiertos como una prolongación más de la Corona hispana, por ello puso todo su empeño en que sus instituciones fuesen como un reflejo de las castellanas.

Los aborígenes, salvo los grandes imperios azteca e inca, en su mayoría tribus dispersas, necesitaban, para su gobierno y administración, que fuesen reunidos y agrupados en ayuntamientos que normalmente se formaban alrededor del convento de frailes que se hubiese establecido en el lugar.

Estaban gobernados, al igual que los cabildos municipales hispanos, por regidores que estudiaban las necesidades de la población, así como atendían sus quejas y reclamaciones.

LA INQUISICIÓN

Es otro de los pilares en los que se ha sustentado los propagadores de la Leyenda Negra, ha sido el espantajo de La Inquisición. Quienes esgrimen esa patraña, diciendo que dicha institución es una creación de los Reyes Católicos, demuestran con ello una ignorancia absoluta y desconocimiento total de la realidad histórica.

Pero antes de continuar queremos dejar bien sentado que la Inquisición de la Iglesia Católica, en contra de lo que muchos dicen y preconizan, nunca, jamás persiguió a musulmanes ni a judíos, dado que se instituyó para buscar y castigar a los herejes.

Malamente, pues, se les puede llamar heréticos, o herejes a los judíos o a los musulmanes, dado que éstos no se apartaban de la doctrina de la Iglesia, porque simplemente no la reconocían ni la practicaban.

Cosa distinta fue el seguimiento y búsqueda que hizo de los criptoconversos, o sea, los judíos y musulmanes que se convertían al cristianismo, casi siempre por intereses económicos y no por convicción, pero que, en la intimidad, seguían practicando su religión anterior.

María Elvira Roca Barea, en su magnífico y muy documentado libro Imperiofobia y Leyenda Negra”[9], Nos habla de ella como el mito de la Inquisición y nos manifiesta: ・…el mito de la Inquisición en su versión fuerte o demoníaca surge en el contexto de las guerras de religión, pero se centra solamente en la actuación a partir del siglo XVI que es cuando se inician estas contiendas. Por lo que, al no hacer historia de ella, puede dar la impresión a sus lectores que este tribunal se inició en el siglo antedicho, y que solo existió en España.

También nos dice: ・…la Inquisición no es una de las causas de la leyenda negra, sino que el prejuicio la eligió como uno de sus argumentos y, por lo tanto, creó una realidad ficticia en la que sostenerse sobre una mínima verdad”[10].

Sin intención de enmendarla la plana a nadie, considero necesario y oportuno que conozcamos cómo y para qué nace este cuerpo judicial.

La palabra hereje procede del vocablo griego αỉρεσις, aíresis, que significa división, elección. originariamente se utilizaba para definir a personas pertenecientes a otras escuelas de pensamiento, es decir, que tenían ciertas preferencias o tendencias distintas a la normativa general.

Esta definición es la que aplicaban los griegos para la palabra αἱρετικός, es decir, herético o hereje, como el disidente que se aparta de la doctrina o normas de una institución, una organización, una academia, etc.

Igualmente, este término viene asociado por primera vez con aquellos cristianos disidentes de le temprana Iglesia a los que se les llamaba αἱρετικόί, es decir, heréticos, o herejes.

Dejando a un lado la mayoría de las herejías, y fueron muchas, que la Iglesia católica, desde sus inicios, ha padecido, expondremos aquellas por la que se hizo necesario su implantación, aunque antes hablemos del germen de la Inquisición.

El primer cimiento de Inquisición

En la Iglesia de los primeros tiempos, la herejía se castigaba solamente con la pena de excomunión, sin embargo cuando el 27 de febrero del año 380, mediante el edicto de Tesalónica denominado Cunctos Populos (A todos los pueblos) el Emperador Teodosio declaró al cristianismo como religión oficial del Imperio romano, los herejes pasaron a considerarse como enemigos del Estado sobre todo si habían provocado violencia y alteraciones del orden público, por lo que eran juzgados como reos de pena capital, ya que la disidencia de las normas eclesiásticas era considerada como un crimen de lesa majestad, por lo que su punición correspondería al poder civil.

Tengamos en cuenta, y no olvidemos, que su castigo correspondía al poder civil, cosa que se mantuvo a través de los siglos.

A esta persecución primigenia de los herejes, aunque la Iglesia no estuviese de acuerdo con el empleo de las represiones y el ejercicio de la crueldad, la podemos considerar como el germen de la Inquisición.

La reprobación y el acoso de los herejes fueron practicados por los poderes civiles, aún antes de que hubiese una Institución plenamente dedicada a ello, pues el rey Enrique II de Inglaterra, en el año 1166, mandó marcar en la frente, con un hierro al rojo vivo, a treinta herejes, y, después de azotarlos en público, ordenó que los echaran al campo para que muriesen de frío e inanición.

Actuaciones del poder político contra los herejes

En 1197, ya fundada la que se conocería como Inquisición medieval, el rey de Aragón, y conde de Barcelona Pedro II, el católico, aprobó en el concilio de Gerona de 1192 una durísima ordenanza antiherética en la que mandaba quemar vivos a los herejes que se negaran a abandonar sus dominios.

Consideraba a los valdenses y a todos los demás, de cualquier secta que fueran: et nostros etiam regnique nostri publicos hostes, es decir: y también enemigos públicos nuestros y de nuestro reino[11].

También Alfonso X, que reinó en Castilla entre 1252 y 1284, admitió la persecución de los herejes, pero con un propósito de reconducirlos al camino correcto, mediante la abjuración de su error. Sin embargo, si permanecían pertinazmente en su culpa, podrían ser entregados al verdugo.

Por ello se ocupa de ellos en la PARTIDA SÉPTIMA, en cuyo título 26 que trata de los herejes dice lo siguiente:

Ley 2: Los herejes pueden ser acusados por cada uno del pueblo delante de los obispos o de los vicarios que tienen en sus lugares, y ellos los deben examinar y exprobar en los artículos y en los sacramentos de la fe; y si hallaren que yerran en ellos o en alguna de las otras cosas que la iglesia de Roma manda guardar y creer, entonces deben esforzarse por convertirlos y por sacarlos de aquel yerro por buenas razones y mansas palabras. y si se quisieren tornar a la fe y creerla, después que fueren reconciliados, débenlos perdonar. Y si por ventura no se quisieren apartar de su porfía, débenlos juzgar por herejes, y darlos después a los jueces seglares, y ellos débenles dar pena en esta manera: que si fuere el hereje predicador, al que dicen consolado, débenlo quemar en el fuego de manera que muera en él. Esa misma pena decimos que deben tener los descreídos que dijimos en la ley antes de esta, que no creen recibir galardón ni pena en el otro siglo.

La Edad Media no se caracteriza porque haya habido más herejías que en tiempos anteriores, pero sí se distingue porque es el momento en el que la Iglesia determina crear unos tribunales que se encargarán de buscar a los que opinan de forma desigual, es decir a los herejes, pues son varios los movimientos y distintas las herejías que a finales del siglo XII e inicios del XIII coexistieron en Europa, y que no hay que confundir unas con otras.

No expondremos las premisas y creencias de cada una, pero sí mencionaremos, al menos las más importantes.

Una de las que más relevancia tuvo durante los siglos XII y XIII fue la de los Cátaros. Esta herejía dentro de la Iglesia Católica, cuyos adeptos son conocidos como κάτάροι (cataroi), o puros en griego, procedía de Bizancio o, según otros, de Tierra Santa y, al difundirse por toda Europa, durante el siglo XII, se asentaron especialmente en el sur de Francia, en el territorio conocido como el Languedoc, sobre todo en Carcasota, Carcasona, Agen Tolosa y Albi, por lo que se les conoce también como albigense.

Sus creencias se pueden resumir en las siguientes líneas generales:

- El maniqueísmo que defiende la existencia del Bien y del Mal. Siendo el representante de este Satán que es el que ha creado el mundo, por lo tanto, toda la creación es obra del Maligno, mientras que el Bien se corresponde con el mundo espiritual.

- El neoplatonismo que expone Juan Escoto Erígena del cual bebió el panteísmo que no supo o no pudo evitar éste, ya que en la parte espiritual expone el mundo de las ideas, frente al mundo terrenal o material, creado por Satán, como hemos dicho.

- Del Bogomilismo tomaban el rechazo de algunos sacramentos, como el bautismo a infantes.

- Finalmente hacían una interpretación maximalista de las enseñanzas de S. Pablo respecto a la castidad, al celibato, que podemos considerar como un Paulismo magnificado.

- Negaban, la realidad del cuerpo humano en Jesucristo.

- No admitían la transustanciación ni el poder del bautismo para perdonar.

- Rechazaban totalmente los Sacramentos de la Iglesia Católica, así como la jerarquía eclesiástica.

- También condenaban el Matrimonio.

- Negaban la resurrección de la carne.

- No podían comer carne, huevos y lacticinios.

- Les estaba vetado el juramento.

- Defendían que la autoridad temporal o civil no podía castigar a los herejes.

- Negaban la existencia del Purgatorio, y finalmente

- No existía salvación fuera de su iglesia.

Los perros del Señor

Para combatir esta desviación herética, Domingo de Guzmán creó la Orden de Predicadores, también conocida como los Dominicos, por su fundador, que pronto fue denominada dominicanos, a la que el ingenio del pueblo calificó como domini canes, en español, perros del Señor, y no fue malo el acierto de llamarla así, ya que se comportaban como verdaderos canes en la persecución de la herejía cátara.

El final del Catarismo

No es una sola la motivación de la destrucción de este movimiento hereje.

Son varias y diversas las que causan su exterminio. Unas externas, otras internas.

Entre las primeras encontramos:

-Los intereses del Rey francés por apoderarse de las tierras del Languedoc.

-Los motivos de la Corona de Aragón por conservar sus dominios en el antedicho lugar, así como proteger a sus súbditos, aunque fuesen cátaros, y Pedro II hubiese sido distinguido por el Papa con al sobrenombre de El Católico.

-El deseo del Papado para que el Languedoc no cayese bajo la influencia y total dominación del Imperio Romano Germánico

-Las apetencias de Ramón de Monfort que, al haber perdido sus posesiones de Normandía, necesitaba nuevas tierras.

Y como broche final de estas causas materiales la aspiración de los mismos cátaros de no ser desposeídos de los lugares en los que se asentaban.

Con estas ambiciones en contienda la guerra fue encarnizada, cruel y despiadada, tanto que, en la toma de Bézier al preguntarle sus soldados a Arnaud Amaury que cómo distinguirían los católicos de los cátaros, para eliminar sólo a éstos, dicen que respondió: Caedite eos, novit dominus qui sunt euis, “Matadlos a todos, Dios acogerá a los suyos”. Sea cierta o no esta cruel respuesta, nos da una idea del espíritu que reinaba entre el rey de Francia y lo que los agentes pontificios deseaban: someter a su dominio el Sur de Francia al precio que fuere necesario.

Finalmente, Raimundo VII continuó persiguiendo a los pocos que habían escapado de estas carnicerías y la Iglesia incrementó la labor de persecución y exterminio mediante la Inquisición y los métodos que fuesen necesarios.

Las internas se encontraban dentro de los componentes de esta herejía y eran entre otras sus disensiones doctrinales, las dudas y desconfianzas entre ellos mismos

Una de la causa de las muchas defecciones y problemas que se presentaron fue la doctrina relativa al estado del Perfecto, pues si éste pecaba todos los que habían recibido el consolamento de sus manos quedaban desposeídos de él de forma que se condenaban irremediablemente. Éstas y otras causas, unidas a la agitación de 1242 planificada en Montségur donde se habían refugiado muchos Obispos y gran número de Perfectos, al ser tomado este bastión entre el verano de 1243 y marzo de 1244 y perecer la mayoría de ellos, no había posibilidad de reclutar nuevos adeptos ya que faltaban los que podían imponer las manos y ordenar a nuevos Perfectos.

Otra de las desviaciones de la doctrina eclesiástica cristiana de aquellos tiempos es la de:

Los Valdenses

Conocidos como los pobres de Lyon eran comunistas, ya que para ellos no existía ni lo tuyo ni lo mío y lo que cualquiera poseía pertenecía a los demás, al estilo de la Iglesia primitiva. También se les conocía como insabattatos. Esta denominación era una corrupción de la palabra latina sabatum, que significa zapato. La causa de que ellos la aceptasen era que llevaban zapatos cortados en la parte superior como símbolo de pobreza.

La primera noticia histórica real que tenemos de ellos, según Anonymous Chronicle, Crónica anónima de 1218, pues fueron coetáneos de los cátaros, es que un rico comerciante de Lion, llamado Pedro Valdo quien allá por el año 1173, ante la muerte repentina de un amigo íntimo con quien estaba conversando, reaccionó con temor y ansias de salvación para su alma, por lo que fue a consultar con un sacerdote, que le repitió las palabras de Cristo al Joven rico (Mateo 19:21). Se cree que lo hizo irónicamente, ya que Valdo era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pedro tomó esto literalmente y distribuyó sus bienes en dos fracciones: una parte para los pobres: Valdo dio pan, verdura y carne a todo el que acudió a él en momentos en que una hambruna muy grande asolaba a Francia y Alemania. La otra parte la entregó a dos eclesiásticos para que tradujesen el Nuevo Testamento del latín a la lengua romance que entonces se hablaba hasta la frontera suiza, y envió mensajeros de pueblo en pueblo para que leyeran la Sagrada Escritura a quienes no sabían latín.

En un principio fueron reconocidos por la Iglesia católica, pero fueron tantos los errores y desvaríos que cometían las personas que predicaban las Sagradas Escrituras con total desconocimiento de ellas, que los papas subsiguientes se vieron obligados a declararlos herejes,

Se unieron al movimiento protestante en el siglo XVI, y continúan como una rama de las muchas de ellas que surgieron con la ideología de Lutero

Sin embargo, recientemente ha habido dos papas: S. Juan Pablo II y Francisco, les han pedido perdón por la intransigencia de la Iglesia con ellos. El primero, en una reunión que tuvo con ellos en Asís; el segundo cuando visitó una iglesia de ellos en Turín, en 2015, y manifestó textualmente “Por parte de la Iglesia Católica, os pido perdón por las actitudes y comportamientos no cristianos, incluso inhumaos que en nuestra historia hemos tenido contra vosotros. En nombre de Cristo Jesús, perdonadnos”.

HUELLA ESPAÑOLA HISPANOAMÉRICA:

- cultura

- lengua

- instituciones: cabildos, juicio residencia.

- universidades: más de 34 y 25 colegios mayores

- multitud de iglesias y catedrales.

- edificios públicos.

- palacios, residencias

- creación ciudades de nueva planta

- construcciones estilo hipodámico, calles paralelas y perpendiculares ángulo recto, hipo damo de Mileto.

- UNIVERSIDADES CREADAS POR ESPAÑA EN HISPANOAMÉRICA

- Téngase en cuenta que el descubrimiento fue en el año 1492.

- 1. Universidad de Santo Domingo. Santo Domingo, 1538.

- 2. Universidad de San Pablo. México, 1551.

- 3. Universidad de San Marcos. Lima, 1553.

- 4. Universidad de Santiago de la Paz. Santo Domingo, 1558.

- 5. Universidad de Santo Domingo. Santa Fe de Bogotá, 1580.

- 6. Universidad de San Fulgencio. Quito, 1586.

- 7. Universidad de Santa Catalina. Mérida de Yucatán, 1622.

- 8. Universidad Javeriana. Bogotá, 1622.

- 9. Universidad de San Ignacio. Córdoba, 1622.

- 10. Universidad de San Gregorio. Quito, 1622.

- 11. Universidad de San Ignacio. Cuzco, 1623.

- 12. Universidad de San Javier. Charcas, 1624.

- 13. Universidad de San Miguel. Santiago de Chile, 1625.

- 14. Universidad de San Borja. Guatemala, 1625.

- 15. Universidad de San Ildefonso. Puebla, 1625.

- 16. Universidad de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá, 1651.

- 17. Universidad de San Carlos. Guatemala, 1676.

- 18. Universidad de San Cristóbal. Guamanga, 1681.

- 19. Universidad de Santo Domingo. Quito, 1688.

- 20. Universidad de San Pedro y San Pablo. México, 1687.

- 21. Universidad Jesuítica. Guadalajara, 1696.

- 22. Universidad de San Antón. Cuzco, 1696.

- 23. Universidad de Santa Rosa. Caracas, 1721.

- 24. Universidad de San Francisco. Celaya, México, 1726.

- 25. Universidad de San Jerónimo. Habana, 1728.

- 26. Universidad de la Concepción. Concepción, Chile, 1730.

- 27. Universidad de San Felipe. Santiago de Chile, 1738.

- 28. Universidad de San José. Popayán, Colombia, 1745.

- 29. Universidad de Gorjón. Santo Domingo, 1747.

- 30. Universidad de San Javier. Panamá, 1749.

- 31. Universidad de San Bartolomé. Mérida, 1806.

- 32. Universidad de San Carlos. Nicaragua, 1812.

- 33. Universidad de San Agustín. Arequipa, 1827.

Pérdida de territorios

Por último, en 1836 las Cortes de España autorizan al Gobierno para renunciar a todo derecho territorial o de soberanía y reconocer la independencia en sucesivos tratados de paz y amistad. Posteriormente, a lo largo del siglo xix, y luego de complejos procesos políticos, las posesiones españolas en América formaron los actuales estados hispanoamericanos. El expansionismo estadounidense se hizo presente tanto sobre los últimos restos del Imperio español, forzándose la compra de Florida por cinco millones de dólares en el año 1821,29 así como adquiriendo posteriormente los derechos sobre las pretensiones españolas en Oregón, como también sobre los nuevos países americanos (a través de influencia económica y política y con la anexión de Texas y el norte del nuevo estado mexicano: Nuevo México, Utah, California y Nevada).

COROLARIO

Han sido, en la mayoría de los casos, por falta de conocimiento y rigor histórico, muchas las concausas que han servido para tejer esta tupida red de errores y espurios intereses por desprestigiar y destruir la grandeza de España que no se puede negar a la luz de la investigación de una historia imparcial, que han confeccionado esta leyenda que, bien analizada, no tiene cimiento en el que sustentarse.

Como hemos dicho, fueron algunos españoles quienes la iniciaron y proporcionaron al resto de las naciones enemigas de España materia más que suficiente para denigrar a nuestra Patria, silenciando a su vez las inquisiciones que hubo en Alemania, Francia, Países Bajos o Inglaterra que fueron mucho más destructivas que la española, así como las colonias inglesas en la parte de Norteamérica que ocuparon en la que cometieron un auténtico genocidio. Muestra de ello es que no existe mestizaje y los pocos indios que sobreviven están confinados en Reservas.

- Manuel Villegas Ruiz

[1]

laamericaespayola.wordpress.com>2015/05/28>las-leyes-de-indias. Fecha de

consulta,19-12-2019.

[2] https://dej.rae.es. Fecha de consulta, 20,12.2019.

[3] Archivo Municipal de Córdoba, Actas capitulares, 21-5-1535.

[4] Pedro de Ribadeneyra en su “Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Príncipe cristiano para gobernar sus estados”

www.iberlibro.com › Portada › RIBADENEYRA, Pedro de. Fecha de consulta, 20-12-2019.

[5]books.google.es>books. Fecha de consulta. 20-12-2019.

.

[8] Sincronia.cucsh.udg.mx>maciaswinter08. Fecha de consulta, 20-12-2019.

[9] Roca Barea, M.E. Imperiofobia y Leyenda Negra. Ediciones Siruela, S.A., ISBN 978-84-16854-23-3. 23ª edición.

Junio 2019. Pág. 268 y ss…

[10] Ibidem, pág. 269

[11] books.google.es>books. Fecha de consulta, 20-12-2019.

Muchas gracias. España llevó la herencia que recibió de Grecia y Roma entre otras; O sea la civilización que hoy pretende anular el Globalismo para instaurar el N. Orden Mdial. Además de los valores cristianos que fue lo máximo. Gracias por su artículo. Buena información.