El transporte de mercaderías en carro, que en la España peninsular venía desarrollándose desde tiempo inmemorial, encontraría en América un espectacular campo de desarrollo.

Ya las Ordenanzas Reales de Castilla y el Ordenamiento de Alcalá de 1484, también conocido como el Ordenamiento de Montalvo, regulaban el funcionamiento de la Real Cabaña de Carreteros, siendo que en el título XXVIII del libro VII establece la libre circulación de las carretas por todos los términos; algo que era de vital importancia si consideramos la fragmentación territorial que significaba la existencia de distintos señoríos que imponían su propia ley.

En su lucha anti señorial, los Reyes Católicos marcaron un principio esencial al autorizar el pastoreo libre de los animales de transporte en condiciones análogas a las que regularan el pasto de los ganados de la misma especie del pueblo respectivo.

El número de carros y de bestias de carga, por supuesto, evolucionó en el tiempo y en unos territorios más que en otros; así, en el siglo XVIII en la península había unos 14.000 carros, y en Madrid para 1784 se calcula que diariamente entraban unos 700 carros y unas 5.000 bestias de carga.

Lo referido hasta el momento señala que el transporte era objeto de atención especial por parte de las administraciones públicas; una cuestión que comportaba altos costos y dependía en gran medida de diversas instituciones e instrumentos financieros.

Y en América no sería algo diferente.

También ahí las carretas, los arrieros, los bueyes y las mulas serían de vital importancia para la conformación de un sistema de transporte terrestre que fuese capaz de articular los mercados, y lo hizo hasta que fueron desplazados por métodos modernos que comenzaron a aparecer en la segunda mitad del XIX.

Pero todo debía empezar de un estadio más primario, debiendo acondicionar los caminos preexistentes y debiendo atender su permanente prolongación, así como la creación de nuevas vías. Pero ese es otro asunto.

Ya en agosto de 1519, antes de acometer la toma de Tenochtitlán, se construyeron unas carretillas para cargar cañones. Lógicamente, el desarrollo de los carros vendría inmediatamente después.

Su implantación sirvió, además, como liberación para los indios tamemes, en cuya mente adquiría un valor mítico-religioso que al fin favorecía la evangelización.

Pero es que ese valor mítico religioso no se basaba en la nada, porque la ley lo avalaba cuando en 1575, el virrey Enríquez prohibía que los indios fuesen utilizados como tamemes, “aunque sea con paga y para poco camino”, e imponía una multa de 10 pesos por cada infracción.

Y la ley se cumplía; como muestra, el 11 de octubre de 1582 fue arrestado Juan Raudor, a quien le fueron confiscadas 24 cargas de cacao por uso ilegal de cargadores.

En 1522 fue requerida la Audiencia para adaptar al tráfico de carretas el camino de México, y en 1540, fray Toribio de Benavente elogiaba la circulación de carretas en los caminos, al tiempo que un acta de cabildo de México, obligaba a los carreteros a ir delante de sus carretas, lo cual evidencia una proliferación de vehículos que ocasionaba problemas de circulación.

Y para 1553 las administraciones se esforzaban en la construcción de puentes y vados que mejorasen el tránsito de carretas, lo que llevó a que determinados tramos de calzada, como la existente entre Querétaro y Zacatecas, fuesen empedrados.

Ese acondicionamiento estuvo motivado por la presión social y la necesidad de abastecimiento de los diferentes núcleos urbanos, lo que dio lugar a la creación de una red de servicios que daba lugar a nuevos puestos de trabajo y al bien general.

Pronto empezaron a despuntar algunos centros carreteros, y fue necesario el tratamiento del asunto en las leyes, teniendo reflejo en las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, publicadas en 1573 por Felipe II, por las que se ordenaba que las ciudades se construyesen en lugares que facilitasen el abastecimiento y su «acarreto».

Las clases altas, lógicamente, potenciaron el desarrollo de los carros para convertirlos en coches, siendo que en 1603 el nuevo virrey marqués de Montes Claros fue recibido en Veracruz por coches enviados por su antecesor, el conde de Monterrey.

Pero si el mantenimiento de un coche requería un poder económico, fletar una carreta requería un fuerte aporte económico y un importante aporte laboral. Hay que considerar que, en América, cada carreta necesitaba al menos seis bueyes arrastrando y dos o tres adicionales para reemplazo, y el precio de cada buey rondaba los 9 pesos.

Y para atender la carreta y los nueve bueyes, número que en ocasiones era superior, se precisaba el concurso de dos o tres arrieros.

Eso nos indica que la actividad de los carreteros no era cuestión económica menor, siendo que los propietarios de carros y de recuas de mulas componían un sector social de gran influencia por el poder económico que representaban. Algo que se pondría de manifiesto en 1780 con la sublevación de Túpac Amaru II.

Tal era su preeminencia que llegaron a tener una gran imbricación con los acuñadores de moneda, ya que su concurso aseguraba el abastecimiento de las minas, especialmente del azogue, mercurio procedente de Almadén, cuyo suministro llegó a ser de 1000 quintales anuales.

Importantes propietarios de carros y de recuas de mulas hicieron valer sus servicios y llegaron a acumular decenas de carros y más de mil semovientes. En cualquier caso, no estamos hablando de un mundo capitalista, sino sometido a los controles que eran propios de un reino regido por los principios emanados de la Escuela de Salamanca.

Toda expedición era una aventura que debía medir pormenorizadamente los riesgos. Organizada una carreta, se organizaba el viaje, que generalmente constaba de un grupo de carretas que compartían camino, y junto a ellas, mulas de carga, otras caballerías y por lo general otra carreta encargada de transportar los suministros necesarios para el viaje. Y todo bajo el control de un capataz.

Pero no acaba ahí la cadena, porque en torno a la carreta surgió un elenco de necesidades que dio lugar al concurso de carpinteros encargados de las reparaciones.

Los viajes, tanto los desarrollados a lo largo de la Nueva España como los llevados a cabo en los Andes…, o en el resto de los inmensos territorios americanos, no estaban ausentes de riesgos de todo tipo; así, en lo relativo a los aspectos económicos, era normal que las pérdidas ocasionales fuesen asumidas colectivamente, y de forma proporcional al riesgo comprometido en el viaje.

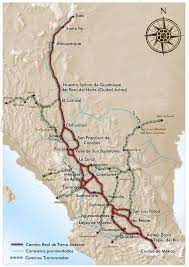

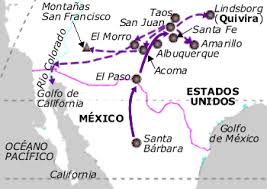

Y es que, además de las enormes distancias que afrontaban, (tengamos en cuenta que el Camino Real de Tierra Adentro tenía una longitud de 2.600 kilómetros), los carreteros, y más que ellos los arrieros, debían afrontar en otras ocasiones altitudes y lugares especialmente comprometidos, como puede ser el caso de las regiones andinas, donde serían predominantes las rutas de herradura, ya que en no pocas ocasiones el terreno era impracticable para los carros. Singularidad que tomaba cuerpo, muy en concreto en la ruta que iba del puerto de Paita con Lima. Una ruta de más de mil kilómetros, escarpada y apta solo para semovientes.

Como refuerzo para los viajes, reposo de arrieros y animales, así como para cambio de caballerías, se encontraban diseminadas, a lo largo de todo el territorio, postas, pulperías y tabernas.

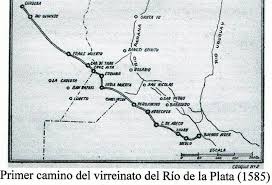

Y no es de extrañar la difusión de esos servicios si tenemos en cuenta el tráfico generado, para el que nos puede servir de ejemplo el registrado en el camino de Buenos Aires a Mendoza, principal camino del Río de la Plata, que en 1797 anduvieron 15.209 carretas registradas.

La importancia económica de ese movimiento representaba un valor añadido medio de 100 pesos por carreta y viaje.

¿Y qué transportaban esas carretas?… Entre 1,5 y 2 toneladas de todo tipo de bienes, siendo que Mendoza era centro de manufactura, por lo que importaba materia prima y exportaba materia manufacturada. Para completar los 1.052 kilómetros que la separan de Buenos Aires eran necesarios entre 40 y 50 días. Y para el año 1797 se calcula que ese movimiento produjo ingresos no inferiores a los 160.000 pesos.

Un movimiento que era equiparable al que se desarrollaba tanto en la Nueva España como en la Península, donde el viaje de Madrid a Oviedo (450 kilómetros) se realizaba en una horquilla de 12 a 20 días y el de Madrid a Valencia (360 kilómetros) ocupaba 10 días.

Pero es que la labor de los expedicionarios requería de unos suministros periódicos que serían atendidos por caravanas que partían de los núcleos centrales de los virreinatos. Los carreteros, así, iban al compás de los misioneros. En 1598, Juan de Oñate llevó a cabo su expedición a Nuevo México con grandes carretas, y los asentamientos serían atendidos trienalmente también con la utilización de grandes carros tirados por bueyes, en un viaje que duraba seis meses. Normalmente, formaban una caravana de 32 carros con ejes y refuerzos metálicos en las ruedas, capaces de acarrear 2000 kilos de mercancía.

Carretas, sí, pero también recuas de mulas, llevarían a cabo la importante labor de suministro de bienes. Así, en 1631, la mayor parte del acarreo de bienes se hacía en el norte de Nueva Vizcaya por medio de recuas de mulas. Medios que se incrementaron cuando fueron descubiertas las minas de plata.

Y el trasiego de los carreteros y arrieros daría lugar al crecimiento de poblaciones de todo tipo, de mayor y menor entidad, donde crecía la actividad industrial y de servicios. En ese orden nos encontramos con decenas de ciudades y poblaciones que, como Querétaro o San Miguel en el norte, y Tucumán y Mendoza en el sur, fueron a la vez producto de los carreteros e inicio de nuevos proyectos.

Y fueron los carreteros elementos necesarios en el desarrollo de los virreinatos por ser ellos quienes forzaban la construcción de infraestructuras, siendo que las clases dirigentes del siglo XVIII acostumbraban a estar nutridas de comerciantes y transportistas.

Cesáreo Jarabo

Interesante, me gustaría que se publicarán las fuentes. Gracias

BIBLIOGRAFÍA:

Cramaussel, Chantal. Rutas de la Nueva España. En Internet https://colmich.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1016/1180/1/CramausselChantal2006Cap%C3%ADtulo.pdf Visita 12-1-2024

Díez Sanz, Enrique. Apuntes para una historia del transporte en España. En Internet https://historiadecovaleda.wordpress.com/2016/07/11/apuntes-para-una-historia-del-transporte-en-espana-ii/ Visita 14-1-2025

LACOSTE, PABLO. Carretas y transporte terrestre bioceánico: la ruta Buenos Aires-Mendoza en el siglo XVIII. En Internet https://www.redalyc.org/pdf/1346/134618603002.pdf Visita 12-1-2025

Recio Mir, Álvaro. Un nuevo arte en movimiento para la ostentación social: los primeros coches novohispanos y las ordenanzas del gremio de carroceros de la ciudad de México de 1706. EN internet https://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/2427/2531 Visita 12-1-2025

Zavala, Silvio Arturo. El servicio personal de los indios en la Nueva España: 1576-1599 En Internet https://muse.jhu.edu/pub/320/oa_monograph/chapter/2575966/pdf Visita 12-1-2025

Muchas gracias.