Narración creada y enviada por Beatriz Gómez-Pablos

Después de aprender el alfabeto de las olas y los vientos, el manejo del astrolabio y a hablar por la noche con las estrellas, decidió dirigirse hacia Sevilla, para encontrarse con el navegante portugués. Antes de salir de Guetaria, se despidió de los suyos, rellenó de chacolí una bota para el viaje y escuchó misa de seis en la iglesia de San Salvador. Aquel hombre curtido en el mar, se alistó en la expedición de Magallanes como maestre de la nao Concepción en una travesía que comenzaba con seguridad en Sanlúcar de Barrameda, pero cuyo recorrido y aventuras ignoraban todos. Solo los astros –tan distintos en el otro hemisferio– conocían los secretos que llevaría a término aquella expedición.

Al llegar al sur del continente americano, perdieron una de las cinco naves, la San Antonio, en la que regresaban de noche y a escondidas los primeros desertores. También aparecieron los primeros brotes de traición, los motines, sublevaciones y sediciones, reprimidos con la muerte y el destierro de los alevosos.

Semanas más tarde, la costa destruyó la nave Santiago, con lo cual la flota quedaba reducida a tres barcos. Entre murmullos, suspiros y gritos de alegría cruzaron el estrecho que unía los dos océanos. Pero el invierno, el escorbuto y el hambre (remediada con ratas, cuero y bizcocho con serrín) fue diezmando la tripulación. Mantener la fe en el capitán extranjero rayaba casi en lo imposible. La masa de agua azul se hacía infinita, la sal agrietaba los labios de los marineros, las islas estaban desiertas.

Por la retina de aquellos hombres pasaron las islas de los Tiburones, la de San Pablo, las islas Marianas o de los Ladrones, hasta llegar a las Filipinas. Por fin gente, aves, frutas, vegetación… Sin embargo, la suerte no parecía acompañarles, pues en Filipinas perecerían Magallanes y Duarte Barbosa, cuñado y sucesor del capitán, junto con marineros, grumetes, pajes, artilleros, y toneleros. No eran necesarias tantas carabelas, por lo que la Concepción fue desguazada y quemada. Sebastián Elcano tomó una astilla y la colocó en el ala de su sombrero como recuerdo.

Las deseadas Molucas, o islas de las Especies, no se hicieron esperar. El codiciado clavo, el azafrán y el jengibre, la canela, la pimienta y la nuez moscada, más valiosos entonces que el oro y los diamantes, habían llenado Portugal de bellas iglesias, conventos y palacios. A esa altura el guipuzcoano iba al mando de la nao Victoria… aquello parecía una profecía. Los capitanes habían decidido abandonar la carabela Trinidad, necesitada de seria reparación. Lamentablemente días más tarde sería apresada por los portugueses.

Con la Victoria cargada de clavo, se iniciaba un extraño viaje de regreso: no se podía parar en ningún puerto y en caso de hacerlo, los hombres debían mantenerse en silencio… era zona dominada por los portugueses según el Tratado de Tordesillas, firmado nada menos que por el Papa Alejandro VI.

Las provisiones eran pocas. El impetuoso viento permitía avanzar sin necesidad de desplegar las velas, desnudo, a palo seco. La nave recién calafateada sacaba fuerzas de flaqueza. Arriba en la cofa, Juan Rodríguez oteaba el océano y daba noticias del litoral. En los mástiles ondeaban banderas portuguesas para esquivar el peligro. Al llegar a las Canarias ya se izarían las españolas.

Sin embargo, al atracar en Cabo Verde y bajar en balsas a la playa para comprar alimentos, fueron apresados doce hombres de la tripulación: el despensero, el carpintero, el contador, dos lombarderos, algunos marineros, dos sobresalientes, un grumete y un paje. No tenían dinero y quisieron pagar el pan, la carne, el arroz y el vino con tres quintales de clavo. Salió caro el error y casi les cuesta la vida. Al ver que no volvían, Elcano y sus hombres alzaron rápidamente ancla y zarparon sin más demora. La nao llevaba enfermos y abundante agua que era preciso achicar de continuo. Si el rey no dudó en abastecer con generosidad la expedición y aprestar todo lo necesario para hacer realidad aquel osado plan, también es irrefutable que en ese momento nadie podía imaginar que alcanzarían su cometido. La reducida marinería había perdido artilleros, calafates, herreros, armeros, toneleros, maestres y contramaestres; por no hablar de los capellanes, el cirujano, el tesorero, el contador y los barberos.

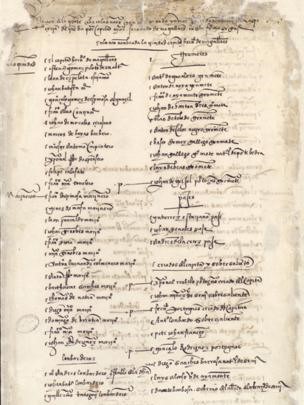

Un rey como Carlos I de España, que afirmaba que hablaba en español a Dios, en italiano a las mujeres, en francés a los hombres y en alemán a su caballo, no hizo nada por impedir que los hombres que se embarcaron proviniesen de toda Europa. Italianos de Génova, Bolonia, Capua, Nápoles, Sicilia, Savona, Vicenza; franceses de Burdeos, Ruan, Montpelier, Normandía, Bayona; flamencos de Brujas, Amberes; griegos de Rodas, Troya, Nauplia, Quíos; alemanes de Aquisgrán y Sajonia y otros sin más especificación que el propio gentilicio usado como apellido (Hans Alemán y Jorge Alemán); además de un inglés de Bristol (el maestre Andrés); todo eso sin contar el gran número de portugueses y españoles de provincias andaluzas y vascas. Quizás se tratase de una estrategia del emperador para evitar disputas entre los ibéricos. Nunca lo sabremos. El caso es que con el paso del tiempo dejaron de notarse las diferencias de nacionalidad, para acometer una hazaña común, y quizás por eso más bella.

Pocas eran las certezas y numerosos los interrogantes cuando aquellos doscientos treinta y nueve hombres se hicieron a la mar un diez de agosto de 1519. Solo dieciocho llegaron a bordo de la nave Victoria al puerto de Sanlúcar, después de una travesía de tres años y veintiséis días. Francisco Albo anotó en su diario los diversos sucesos de la primera circunnavegación de la tierra. También Antonio Pigafetta escribió una Relación del viaje, publicada en italiano entre 1524 y 1525. Juan de Zubileta y Juan de Arratia, dos vizcaínos, fueron los únicos que no cambiaron de barco desde la partida hasta el regreso. Juan de Santandrés, fue ascendido de grumete a marinero, de marinero a contramaestre y de contramaestre a capitán, hasta llegar a ser almirante de la flota española.

El maestre Hans, experto en lombardas (cañones de fabricación alemana) se enroló nuevamente con su amigo Juan Sebastián en la expedición de Loaysa y dio por segunda vez la vuelta al mundo, después de sepultar entre lágrimas a su capitán cerca de las islas Molucas. Hernando de Bustamente luchó once años contra los portugueses en aquellas latitudes hasta terminar rindiéndose. Preso y de camino a la patria, fue envenenado y tirado por la borda. Como todos ellos, borrachos de aventuras y mar salada, también Miguel de Rodas decidió volver al Océano Índico y hacerlo como piloto mayor bajo el mando de Caboto. Este, tras una disputa, lo abandonó en una isla brasileña y murió ahogado al intentar salvarse en una sencilla barca de juncos.

Nicolás el Griego y Miguel Sánchez de Rodas volvieron a Grecia, donde en sus respectivas islas recibieron honores y festejos. No tenemos más noticias de ellos. También regresaron a su país y oficios Diego Carmena Gallego y Vasco Gómez Gallego, ambos judíos sefarditas; el primero platero y el segundo alfayate. Martín de Yudícibus retornó a Savona, pero no recibió el mismo galardón que su compañero Leon Pancaldo, a quien se recuerda hasta hoy gracias a la Torretta del puerto que lleva su nombre. Francisco Rodríguez montó un naviero en Porto y construyó carabelas y galeras para el rey de Portugal. En el mascarón de proa de todas sus naos figuraba un escudo con dos palos de canela y doce clavos de especería en recuerdo a su capitán.

Juan de Acurio tuvo que trasladarse al interior para no ver más el mar. Decidió sentar casa en Cáceres y disfrutar del paisaje de los olivos. Sufría pesadillas continuamente (tempestades, tormentas, ruido de olas) con las que se despertaba bañado en sudor. Antonio Hernández Colmenero enterró amigos a lo largo de esos tres años en islas y tierras desconocidas. Se asentó en su pueblo, abrió una pescadería y todos los 6 de septiembre hasta su vejez subía al campanario para tocar las campanas de aquella localidad donde desemboca el Guadiana. Juan Rodríguez, paisano suyo onubense, entró en el Monasterio de la Rábida. De vez en cuando se detenía en la biblioteca para observar las cartas de Juan de la Cosa, autor del mapa más antiguo del continente americano, y viajar con el dedo por aquellos mares océanos.

Todos estos hombres merecen un homenaje y nuestra más profunda admiración.