Narración creada y enviada por Ricardo Aller

Malaca, febrero de 1522.

Si cerraba los ojos, Jorge de Alburquerque podía percibir el intenso olor a sal que impregnaba los muros de la fortaleza portuguesa que se abría inexpugnable al océano mientras paseaba por el camino de ronda, disfrutando de los últimos estertores de un sol que trataba en vano de evitar ser consumido bajo un halo de neblina, anticipo de tormenta.

―Un hermoso paisaje para un mundo que creíamos insondable y que quizás ya no lo sea tanto.

El eco de una voz procedente de las saeteras lo sobresaltó. Al girarse, el capitán se encontró con el rostro de Pedro Soares de Sousa.

―Por los clavos de Cristo, Soares, os voy a poner unos cascabeles en los pies.

Abandonando las sombras, el caballero se fue acercando hasta él con media sonrisa y ojos enrojecidos después de una noche en vela.

―Espero que traigáis buenas nuevas sobre nuestro prisionero.

―Eso concluidlo vos ―respondió Soares mientras sacaba de su faltriquera un legajo enrollado―. El español ha terminado su relato.

Alburquerque tomó el legajo, lo desenrolló y echó un somero vistazo al documento titulado Auto das preguntas que se fizeram a dois espanhois que chegaram a Fortaleza de Malaca vindos de Timor na companhia de Álvaro Juzarte, capitão de un junco.

― ¿Y bien? ―inquirió, impaciente. Leer nunca había sido una de sus mayores aficiones y ya era demasiado mayor como para trocar costumbres―, ¿mantiene su primera declaración?

Soares tragó saliva por un momento, como si pretendiera dar tiempo a su capitán para asimilar lo que iba a escuchar.

―Palabra por palabra.

Bufó Alburquerque, expresando así la mezcla de ira y sorpresa que le acompañaba desde que tres días atrás Álvaro Juzarte, responsable de cargar juncos de sándalo en las islas de Timor, regresara a la fortaleza con dos castellanos que había encontrado vagando por la selva.

―Pero eso…eso es imposible.

Negó con la cabeza Soares, tajante.

―No creo que el tal Martín de Ayamonte falte a la verdad, capitán. Yo mesmo estuve en el auto y por vida de que de aquel castellano solo salían verdades por su boca, lo que me inquieta sobremanera, pues de no verse afectada su razón, en ese legajo podéis tener resumida la mayor gesta que jamás haya hecho cualquier hombre.

Tenso como las correas de su coleto, Alburquerque fue pasando las hojas, y a medida que iba leyendo los ojos se le agrandaban de la impresión. Al cabo, buscó con la mirada a Soares, quien mantenía fija la vista en el horizonte, preguntándose qué tierras quedarían por descubrir detrás de aquella alfombra de agua.

―Esto es…

―Una hazaña ―sentenció Soares con cierto disgusto, pues no le gustaban los españoles, pero sí los valientes―, aunque me duela reconocerlo

―No, me niego a admitirlo ―se quejó Alburquerque, arrugando con furia el legajo―. ¿Acaso sois consciente de lo que significa esta declaración?

A un suspiro largo del capitán le siguió otro corto, seco y melancólico por parte de Soares. Muy portugués.

―Sí, que los españoles están a punto de dar la primera vuelta al mundo.

—-

Miércoles, cinco de febrero de mil y quinientos y veinte y dos años, estando esta la nao Victoria surta en la costa de la isla de Timor, donde hay el sándalo, junto a un puerto que se dice Butara se huyeron y ausentaron sin ser sentidos de la nao Victoria Martín de Ayamonte, grumete, y Bartolomé de Saldaña, hombre de armas y paje que fue del capitán Luis de Mendoza, que Dios haya.

Cuando terminó de escribir en el diario de abordo, Juan Sebastián del Cano guardó pluma y tintero y se quedó mirando la vela que languidecía en la palmatoria a merced de un suave oleaje que hizo suspirar de alivio al hombre que Dios ―o el diablo, que en un barco nunca se sabía a ciencia cierta quién estaba de parte de quién― había colocado al frente de la expedición que debía completar la primera circunnavegación de la Historia. El rumor de la brisa filtrándose por el casco indicaba que por fin los vientos comenzaban a serle favorables, confirmando así su teoría acerca del ciclo de los monzones, un criterio que había impuesto a la tropa a base de autoridad y en contra de las opiniones del piloto Francisco de Albo y el maestre Miguel de Rodas, lo que llevó a duras y públicas discusiones que terminó por hundir la ya de por sí menguada moral de la tripulación después de casi tres años surcando mares ignotos y cuya consecuencia más directa había sido las fugas de Ayamonte y Saldaña.

―En fin ―murmuró mientras se levantaba―, Iberia no siempre parió leones.

Apenas quedaba un rato para el Ángelus, así que se colocó el sombrero de fieltro y salió de la cámara que había pertenecido a Fernando de Magallanes sin poder evitar que le embargara de nuevo la extraña sensación que le embargaba desde que zarparan de Brunei, ya con él al mando, de que todo estaba transcurriendo demasiado deprisa, algo siempre extraño en la mar, donde el tiempo parecía ralentizarse al anodino ritmo de la vida en cubierta.

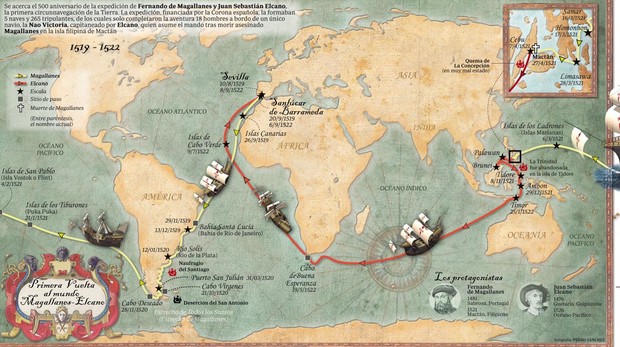

Mucho había sucedió en aquella nao desde aquel día hasta hoy, pero ahora lo único relevante era lo que a él y a sus hombres les aguardaba el futuro. Hacía dos días que habían abandonado las costas de Timor en dirección a las de Cabo Verde, en lo que se antojaba una difícil singladura a través del Océano Índico, obligados a navegar en latitudes superior a los 40º para evitar la Carreida da India y con condiciones climatológicas previsiblemente adversas. Luego, si Dios seguía de su parte ―al fin y al cabo, Él era solo uno y los enemigos muchos: hambre, sed, enfermedad o fuego portugués―, para verano deberían estar doblando el cabo de Buena Esperanza y alcanzar al fin el Atlántico, por donde regresarían a Sanlúcar de Barrameda.

Siete meses, ese era el tiempo que calculaba para alcanzar tierras españolas. Por un momento se preguntó si la tripulación y él mismo lo soportarían, aunque enseguida desechó esa idea. En esa carraca ya solo quedaban hombres hechos a la mar, que era lo mesmo que decir a las penurias y a la sal impregnada en cuerpo y alma. Otra cosa era el estado de la nao, afectada ya por más achaques que un rey con gota y que le obligaba a dedicar dos turnos para darle a la bomba de achique doce veces de día y otras tantas de noche. Y todo eso con medio mundo por delante.

Al llegar a cubierta le recibió un fogonazo de luz macilenta que se abría paso entre nubes preñadas de agua que auguraban tormenta. De camino al bauprés hizo un barrido visual de proa a popa, observando a los hombres que faenaban cada uno en sus menesteres: en el castillo, el contramaestre Miguel de Rodas se centraba en la aguja de marear como si en ello le fuera la vida, algo que por otra parte era cierto. A su lado, Juan de Acurio lo miraba, silencioso; natural de Bermeo, era un vizcaíno expresivo como una piedra, sin más amigos que su espada y un pellejo de vino. Solo como acostumbraba, el italiano Antonio Pigafetta tomaba nota de todo lo que acontecía desde el cabestrante. Escribano por obra y gracia de ser de los pocos que sabían escribir, era el encargado de recoger toda la documentación del viaje, desde la geografía, la flora y la fauna de los lugares hasta la recopilación del vocabulario de los pueblos indígenas con los que habían tratado. Entre los obenques, Juan de Arriata parlaba en lengua griega con Francisco de Albo, Miguel Sánchez y Nicolás, apellidado el Griego por su marcado acento. Por su parte, Francisco Rodríguez oteaba el horizonte desde la cofa, mientras en la toldilla Antón Hernández Colmenero, Juan Rodríguez y Martín de Yudícibus trabajaban en la reparación del palo de mesana, ayudados por Juan de Santander, Diego Carmena y Vasco Gómez Gallego, quienes, a diferencia de sus compañeros, vivían cada día como un regalo desde que lograron salvarse de una tribu de antropófagos en una travesía por el río San Salvador. Por último, el barbero Hernando de Bustamante trasegaba la chupeta, afanado como estaba en tratar a los enfermos con los medios que tenía, que no eran otros que unos pocos instrumentales oxidados y mucha voluntad.

El recuento fue rápido: 18 hombres de 45 que comenzaron en Sevilla tres años antes, 18 nombres propios a los que los sueños iniciales de fama y gloria hacía tiempo que fueron sustituidos por el natural instinto de supervivencia y una estoica resignación, propia de hombres duros como la tierra que los vio nacer, tan indisciplinados en la paz como diligentes en la batalla contra el destino incierto que los aguardaba tras cada ola. Hombres, en definitiva, con los que Juan Sebastián del Cano estaría dispuesto a ir hasta el fin del mundo.

―Que es exactamente ― se dijo con una sonrisa―, lo que estamos haciendo.